– Epizooties XVIIIe s.

Epizooties dans le Cézalier au XVIIIe siècle

« ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés »

Jean de La Fontaine, Les animaux malades de la peste

Des sources rares sur Compains

Quoi de plus naturel dans une chronique du temps passé, que d’évoquer les maladies animales dans un pays d’élevage. Quoi de plus téméraire aussi, quand l’apport des sources écrites afférentes à Compains apparait sur ce sujet – et dans l’état actuel de notre travail – rarissime.

Cette difficulté nous a conduit à élargir le périmètre de cette recherche aux villages proches, sans cependant réussir à trouver des éléments d’appréciation qui éclaireraient précisément la nature de la maladie, son extension géographique réelle ou encore l’ampleur de sa gravité pour, par exemple, établir le pourcentage de bêtes mortes chez tel ou tel exploitant.

C’est donc à cette gageure que l’auteure va tenter de se colleter, à partir de textes manuscrits retrouvés aux Archives départementales du Puy-de-Dôme. Il nous a en effet semblé que les éleveurs du XXIe siècle – dont beaucoup aujourd’hui, pour d’autres raisons, connaissent les difficultés que l’on sait – pourraient être intéressés d’entrevoir à travers quelques témoignages anciens, l’ampleur des vicissitudes endurées par leurs ancêtres quand ils voyaient leurs troupeaux décimés par des épizooties qu’on ne savait soigner efficacement.

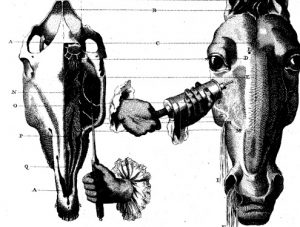

Enfin, plutôt que d’illustrer ce chapitre avec des bestiaux malades, il a été préféré des représentations de deux races originaires du Puy-de-Dôme. Chez les bovins c’est la vache Ferrandaise, très ancienne race locale connue, semble t-il, dès le XVIe siècle. Son élevage, longtemps délaissé, est aujourd’hui relancé avec succès par quelques éleveurs. Chez les ovins c’est une autre ancienne race du Puy-de-Dôme, la brebis Rava, toujours élevée aujourd’hui à Compains.

Vache Ferrandaise, ancienne race de vache du Puy-de-Dôme

Les montagnes du Cézalier furent durement frappées au XVIIIe siècle par des épizooties nombreuses et tenaces. D’abord débordée par l’ampleur du problème, l’administration royale réussira petit à petit à mettre en place sous Louis XV des mesures efficaces de prophylaxie et fondera les premières écoles vétérinaires au monde (Lyon 1762, Alfort 1766). Ces mesures, disons le, n’impacteront que très lentement les habitudes en Auvergne où beaucoup se montraient rétifs à recourir aux « artistes vétérinaires ».

L’Auvergne, « une pépinière de bestiaux »

« Cette province doit estre regardée comme une pépinière de bestiaux et jamais il n’y en a eu autant qu’actuellement », déclarait en 1726 Bidé de La Grandville intendant d’Auvergne, en réponse au contrôleur général Le Pelletier qui, depuis Versailles, s’informait de la vitalité du commerce des bestiaux en Auvergne. Sans nuances, on vantait la ressource représentée par l’élevage et ce, quelles que soient les circonstances : « nos montagnes nourrissent de vastes troupeaux qui sont les plus précieux produits de la province » pouvait-on ainsi entendre jusque dans l’éloge funèbre de Ballainvilliers, intendant d’Auvergne, prononcé le 25 août 1768 par le père Sauvade devant ses confrères de l’Académie de Clermont-Ferrand.

A y regarder de près, la trop grande abondance de bestiaux dans la montagne n’était pas forcément synonyme d’abondance. Comme le signalait un subdélégué à l’intendant en 1751, ce trop plein pouvait aussi signifier que, face à l’épizootie qui régnait depuis trois ans en Poitou et depuis cinq ans en Berry, les éleveurs des montagnes d’Auvergne étaient dans l’impossibilité d’y exporter leur bétail et que la fermeture – fut-elle provisoire – de ce débouché encombrait les prairies et faisait baisser le prix du bœuf d’un cinquième.

Bêtes à cornes et bêtes à laine

Bien que les bêtes à laine aient été nombreuses dans le Cézalier, l’économie d’ estive pratiquée dans les montagnes entre 1000 et 1500 mètres était principalement tournée vers l’élevage des bêtes à cornes dont on tirait le beurre, le fromage, la viande et les peaux. Au XVIIIe siècle, la plus grande partie du cheptel est constituée de vaches ferrandaises à la robe tachetée, une race auvergnate, originaire de la chaine des Puys. Docile, rustique, bien adaptée à son environnement, la ferrandaise supporte vaillamment le froid et l’humidité des montagnes.

Depuis au moins le XVIIe siècle, on élevait aussi à Compains plusieurs centaines de bêtes à laine, des moutons de la race Rava : « l’espèce est petite et chétive, on ne la soigne en aucune manière. Les étables sont étouffées, malpropres, la nourriture peu choisie et distribuée avec parcimonie, les maladies fréquentes et meurtrières ». A Compains, la majeure partie du troupeau était détenue par Jean de Laizer, seigneur de Brion.

La Rava, une brebis à laine grossière est, comme la ferrandaise, originaire de la chaine des Puys. Toujours élevée à Compains aujourd’hui, la Rava est une brebis rustique, à la tête et aux pattes dépourvues de laine et tachetées de noir. Maternelle, bonne marcheuse, frugale, elle est bien adaptée aux rudes conditions de vie des montagnes d’Auvergne.

Menaces sur les vacheries des montagnes

Dans les vacheries, le bétail pouvait simultanément être la victime innocente des mauvais traitements infligés par le pâtre, se trouver frappé par les intempéries, ou même être dévoré par des loups en maraude. Pourtant, la principale menace qui planait sur le cheptel au XVIIIe siècle, était bien les épizooties qui frappaient fréquemment et durablement les troupeaux, ruinaient la commercialisation des bêtes et obéraient parfois pour des années l’économie du massif.

Favorisées par le manque d’hygiène des étables et, pendant longtemps, par l’absence de déclaration des épidémies qu’on cachait autant que possible pour ne pas interrompre le commerce, des vagues d’épizooties se répandaient sur les montagnes où chacun tentait d’enrayer la maladie avec de soi-disant « remèdes éprouvés » qui n’entravaient en rien la propagation du mal.

Ces épizooties, dont certaines pouvaient s’étendre aux humains, compromettaient l’équilibre d’exploitations déjà bien fragiles en temps normal et s’ajoutaient aux catastrophes climatiques qui ruinaient les cultures et aux épidémies qui affligeaient la santé des humains. Ainsi une petite exploitation qui survivait tant bien que mal en période normale pouvait-elle se trouver des suites de ces calamités réduite à si peu de choses que ses exploitants étaient contraints de tout abandonner pour chercher ailleurs une vie meilleure.

Un cheptel fragilisé

Fragilisant les animaux, on trouve d’abord les « affections non contagieuses », représentées par le traitement quotidien réservé aux bêtes, le manque de soins et l’exposition imprudente aux aléas climatiques.

Une économie rurale marquée par la routine

Pour les soins aux animaux comme pour les techniques agricoles, la routine et le recours à des remèdes traditionnels prévalaient dans des montagnes attachées à leurs pratiques ancestrales. Quels qu’ils aient été, les observateurs extérieurs (voyageurs éclairés, intendance d’Auvergne…), se montraient très critiques à l’égard du caractère buté des auvergnats : « bonnes méthodes, expériences utiles… rien n’y pénètre, rien n’y est adopté. Peut-être même de toutes les contrées de la France n’y en a-t-il pas une seule où le propriétaire et le cultivateur tiennent plus opiniâtrement à leurs vieilles routines, où ils montrent tous un éloignement plus absurde pour toute nouveauté quelconque…tout ici est d’habitude. Le paysan consulte sa mémoire pour faire ce qu’il a précédemment fait ; mais jamais son jugement, soit pour corriger, soit pour améliorer les choses ; et ce qu’il y a de plus fâcheux, c’est que cet homme, qui ne sait pas se réformer, par incapacité, ne veut pas l’être par autrui, par opiniâtreté ».

Pendant des siècles, cet immobilisme s’illustra quand il fallut traiter les épizooties.

A Compains

Un cheptel mal soigné dans des étables mal tenues

L’absence d’hygiène était la norme, pour les animaux comme pour les humains. La saleté des étables était dénoncée par tous les soigneurs, comme par les premiers « artistes vétérinaires ». Baldran, l’un de ces premiers « artistes », écrivait en 1783 : « la tenue des étables est affreuse, on y trouve jusqu’à trois pieds de fumier de façon que les animaux touchent presque le plafond avec leur tête… ».

Un rapport rédigé sous Napoléon Ier, déplore la malpropreté persistante des étables pour les bêtes à cornes et à laine : « il n’y a à reprendre que l’extrême malpropreté des étables, dont on ne peut corriger un peuple qui, dans tout ce qui constitue l’économie domestique, n’a aucune idée de propreté ».

Des bêtes sous-alimentées en hiver

Lors des foires d’automne à Brion, conformément à la Coutume d’Auvergne, l’éleveur compainteyre devait adapter précisément son cheptel à la quantité de fourrage qu’il avait les moyens de fournir en hiver à ses bêtes. Encore fallait-il que la durée de l’hiver ne perturbât pas trop ses prévisions. La nourriture de printemps était souvent frugale pour de nombreux troupeaux, comme aussi pour beaucoup de paysans qui voyaient leurs réserves de nourriture s’épuiser parfois dramatiquement en période de jointure à l’approche de l’été.

Quand vers avril-mai le fourrage accumulé pour la nourriture hivernale ne suffisait plus à nourrir les bestiaux jusqu’à la montée à l’estive fin mai, il arrivait, solution désespérée, que l’on retirât des toits des granges « couvertes à paille » les gluis de seigle entassés sur les toitures pour fournir un complément de nourriture aux bêtes. Du sel était ajouté à ces pailles moins appétissantes que le foin pour les rendre plus consommables par les bestiaux. Condiment indispensable à la santé des bêtes, le sel prévenait les maladies, aux dires de l’abbé Nicolas Ordinaire, dans son ouvrage sur Le Puy-de-Dôme au soir de la Révolution (1804).

Ferrandaises à La Bourboule

Victimes des frimas et des intempéries

Tardive dans le Cézalier, la montaison des bêtes à l’estive fin mai pouvait déclencher une hécatombe. La sortie brutale dans la fraicheur de la montagne après la touffeur hivernale des étables pouvait provoquer des mortalités importantes chez les animaux. Victimes de la « vicissitude des saisons » lors des retours tardifs du mauvais temps, « plusieurs de ces animaux succombent dès le premier mois de l’estivage. C’est une suite naturelle de leur sortie des étables chaudes et suffocantes où ils avaient été enfermés six à sept mois consécutifs, pour passer subitement à la sommité des montagnes où ils ont à éprouver une température absolument différente : des nuits très fraiches, des vents froids, des rosées abondantes ; il n’y boivent communément que des eaux stagnantes », raconte l’abbé Ordinaire.

Vétérinaire dans le Cézalier en 1787, Théodore Meunier regrette l’absence d’abris pour les animaux « pour les soustraire au vent très froid qui a souvent lieu dans ces montagnes« . Il suspecte « la crudité des eaux », ces eaux glacées qui font que le bétail « meurt d’indigestion d’eau » pour l’avoir bue trop froide.

Sans abris dans la montagne, les animaux étaient frappés par la grêle ou la foudre qui, à l’occasion, n’épargnait pas les bergers. Nicolas ordinaire évoque ces tempêtes de montagne : « on appelle écirs dans les département du Puy-de-Dôme et du Cantal, ces convulsions … s’abattent des vents tourbillonnants, des éclairs semblables à des torrents de feu…un affreux roulement de tonnerre sans intermitance ébranle la voute des cieux…la saison d’été passe rarement sans que la foudre ne tue quelques animaux dans le pacage ; mais ces pertes sont bien augmentées si la grêle, ce qui est le plus ordinaire, accompagne l’écir ».

Les foins ruinés et les pertes d’animaux poussaient les habitants à réclamer des indemnisations qu’on ne leur versait pas toujours. Le duc de La Rochefoucault observe que sur ses terres, les villages d’Anzat-le-Luguet, Saint-Alyre-ès-Montagne et La Godivelle ont été entièrement ruinés par trois orages consécutifs. Pradt, l’expert nommé pour évaluer les dégâts, estime que ces communes ont perdu le tiers du foin des pâturages et que les bestiaux « ont beaucoup diminué de leurs embonpoints ».

Le 3 avril 1790, c’est François et Pierre Rifougoulet du hameau de Ranchelon à Saint-Alyre qui présentent à la commission intermédiaire provinciale d’Auvergne une demande de décharge de 18 livres pour des pertes éprouvées l’année précédente. Ils déclarent avoir perdu 3 vaches, 20 moutons et 2 veaux. La perte est de 602 livres. le 3 avril 1790, le bureau intermédiaire de Riom donne un avis favorable pour « leur accorder modération » [d’impôts].

Petit, « artiste vétérinaire », évoque à son tour les intempéries : « on en a fait en 1789 la malheureuse expérience : dans une seule montagne on a perdu, dans deux nuits, 36 vaches sur 120. Il en a été de même dans les montagnes où on n’a pas eu le soin de faire descendre les vaches dans les valons pour les mettre à l’abri de cette intempérie qui arriva le 6 ou 7 juin…les animaux sont presque continuellement couverts de brouillards, très souvent inondés de pluies ».

Conséquence de ces traitements : au début du XIXe siècle, le boeuf auvergnat pesait en moyenne 500 livres, soit la moitié du boeuf hollandais.

Ces souffrances ne relevaient pourtant que des « maux ordinaires » comparées aux désastres inopinés provoqués par des épizooties d’autant plus ruineuses pour les éleveurs qu’elles pouvaient s’étirer sur de nombreuses années. A Marcenat en 1738, une montagne était infectée depuis quatre ans.

Des épizooties traitées de façon archaïque

Les soins du maréchal

Avant la création de la première école vétérinaire, les maréchaux-vétérinaires comptaient au nombre des agents qui gravitaient autour d’une noblesse qui se devait d’être bien pourvue en chevaux. Les statuts de la profession (1687) autorisaient les maréchaux à « ferrer, panser et médicamenter toutes sortes de bêtes chevalines ». En fait, dans les villages, les attributions du maréchal dépassaient largement les soins aux équidés. Artisan du fer, dépourvu de toute connaissance vétérinaire scientifique, le maréchal était cependant détenteur d’un savoir empirique transmis par la tradition orale qui lui permettait de soigner indifféremment toutes sortes d’animaux, au point que les premiers vétérinaires seront souvent issus de leur corporation.

Les maladies

Sans vouloir dresser un catalogue, on peut évoquer parmi les maladies les plus fréquentes, la peste bovine et le charbon, d’autant plus redouté qu’il pouvait contaminer les humains. Les symptômes décrits lors de l’épizootie de 1746 sont l’inflammation des yeux, la langue enflée, le poil hérissé, la peau, si collée à la chair qu’on a du mal à la prendre.

La morve des chevaux était une maladie infectieuse très contagieuse et transmissible à l’homme, d’autant plus préjudiciable que les chevaux étaient indispensables dans les armées. En 1784 Charles-Alexandre de Calonne, contrôleur général des finances du royaume écrit à Chazerat, intendant d’Auvergne. Le roi s’inquiète des progrès de la morve « pour en préserver ses régiments de cavalerie » mais aussi « pour éviter à ses sujets les pertes que peut leur causer la maladie ».

| La mésaventure d’un capitaine de cavalerie

En avril 1784, un capitaine de cavalerie chargé de la remonte d’un régiment de hussards achète en Auvergne un cheval. Bientôt suspecté d’être morveux, l’animal est abattu sur l’heure dans sa peau. Consulté pour avis, le vétérinaire Baldran n’est pas tendre pour le capitaine : selon lui, l’acquéreur est d’autant plus impardonnable que chargé de la remonte des régiments, il est censé s’y connaitre en chevaux. Selon la jurisprudence, écrit Baldran dans son rapport, l’acheteur doit être remboursé ; suivant la raison, le vendeur et l’acquéreur doivent porter la perte chacun pour moitié, l’un pour avoir trompé l’autre, l’autre pour s’être laissé tromper. Dur pour l’officier, le jugement de Salomon exprimé par le vétérinaire ne fut pas suivi par les autorités. Condamné à restituer au capitaine les 303 livres touchées, le marchand vendeur dut régler les dépens. |

Les remèdes traditionnels

Les potions préconisées par les soigneurs vont de la poudre de vipère à la muscade en passant par les gousses d’ail et les têtes de poireaux agrémentées de quelques plantes de montagne. Avant de les administrer à l’animal, on faisait bouillir ces ingrédients « l’espace d’un Pater », puis on promenait l’animal pendant une heure, le temps qu’il assimile la décoction. Si la mixture n’avait pas soulagé la bête une heure plus tard, « on lui percera le cuir à quatre doigts de la jointure de chaque épaule, s’il en sort une espèce de liquide olivâtre, c’est alors le venin qui fait périr ces animaux … percer même le fanon avec un fer chaud … tous ceux qui ont eu la précaution de faire ce remède à tems (sic) n’ont perdu aucune bête. pour plus de précaution, on fait parfumer l’écurie avec de l’assa fetida, autrement appelée Mère du diable [drogue vendue chez les apothicaires], du canfre (sic) et de la graine de genièvre, de la plume d’oie et du vinaigre ». Les plaies devaient ensuite être nettoyées journellement avec de l’eau ou de l’urine.

Désarmés devant la recrudescence de la maladie, les intendants s’entraidaient en s’envoyant d’une région à l’autre les recettes qui avaient fait leurs preuves dans leur région. C’est ainsi qu’un « Remède éprouvé avec un succès toujours égal sur plus de 700 boeufs ou vaches attaqués de maladie contagieuse » fut envoyé en 1746 au contrôleur général à Paris par l’intendant d’Orléans.

Le recours à l’Eglise

L’action des curés ne se limitait pas à devoir déclarer les épizooties qui se répandaient dans leur paroisse. Face à l’impuissance des remèdes mis en œuvre par les guérisseurs, et comme pratiqué lors des épidémies et des calamités climatiques, on processionnait le saint de la paroisse pour attirer la mansuétude divine et on demandait au curé de dire des messes dans des églises peuplées de statues de saints protecteurs ou guérisseurs d’animaux (Saint-Blaise, Saint-Martial, Saint-Julien…).

On peut penser que la maladie touche le sud du terroir de Compains ce 29 octobre 1738 quand Ligier Charbonnel, vacher du conseiller Dauphin pour la montagne de Veisseyre paie trois livres à Jean Breulh, curé de Compains, pour dire des messes « selon qu’il avait accoutumé par le passé pour la conservation du bétail ». On sait que non loin, la commune de Marcenat est infectée par le charbon depuis 1734.

Bénédiction du bétail à Maillargues près d’Allanche (2009)

Dans son rapport à l’intendant en 1787, le vétérinaire Petit déplore les pratiques traditionnelles des paysans « les bouviers ont recours aux secours spirituels, les curés leur donnent des bénédictions et font placer des croix dans les marais où les animaux vont s’abreuver ». Poussé par son esprit scientifique, Petit regrette encore en 1795 que les villageois préfèrent recourir « aux bénédictions qu’un peuple sans connaissance croit plus efficient que les secours de l’art ».

Hécatombe sur les terres des La Rochefoucauld (du Luguet à Aubijoux)

et des Broglie (Besse)

L’épizootie de 1714 à Saint-Alyre-ès-Montagne

La terrible épizootie qui se répand en 1714 frappe indifféremment les bovins, les équidés et les ovins. L’action des autorités était encore peu efficace et chacun ne recourait encore qu’aux remèdes populaires. Faute de documentation sur Compains, c’est à Saint-Alyre sur les terres des La Rochefoucauld qu’on trouve des chiffres qui parlent d’eux-mêmes : en 1714, sur un cheptel de 423 bovins, l’épizootie tua 150 bestiaux, soit 35% du cheptel.

| Cheptel | avant la maladie | morts (nombre) | morts (%) |

| Boeufs | 55 | 13 | 24% |

| Vaches | 248 | 42 | 17% |

| Taureaux, génisses, veaux | 120 | 95 | 80% |

| Total | 423 | 150 | 35% |

L’épizootie de 1714 à Saint-Alyre-ès-Montagne – Source : A.D.P.D.

La promiscuité qui mêlait animaux sains et malades, favorisait la propagation des maladies pendant les foires et lors des pacages dans les communaux où se mélangeaient bêtes saines et contaminées. A Brion, la douzaine de foires qui regroupaient de mai à octobre des milliers de bêtes, ne pouvait que contribuer à propager la maladie et pourtant, curieusement, les textes évoquant une épizootie à Compains sont très rares alors que, pendant tout le XVIIIe siècle, l’épizootie qui navigue du Luguet à Marcenat en passant par Saint-Alyre et La Godivelle, frappe durement les terre du duc de La Rochefoucauld, baron du Luguet.

Nouvelles épizooties à Saint-Alyre (1762) et Besse (1775)

Dans la commune de Saint-Alyre, la ferme de Ranchelon près de Boutaresse, était à la famille Taphanel depuis plus d’un siècle quand en 1762, Pierre Taphanel devenu « bourgeois habitant d’Ardes » écrit à l’intendant d’Auvergne. Il se dit propriétaire à Saint-Alyre d’un petit domaine appelé Ranchelon qui comprend 34 vaches et leurs suivants, 3 paires de bœufs de 3 ans, 6 taureaux et une jument. Pour ce domaine, il paie 378 livres d’impôts.

Sachant qu’une bête requiert environ une tête d’herbage (un hectare), on peut estimer l’importance du domaine de Ranchelon à environ 60 hectares.

Pierre Taphanel affirme avoir perdu 1000 livres de bestiaux. Selon lui, le prix des bêtes a tellement baissé qu’il peut à peine payer ses charges et « la peste des bestiaux ou maladie appelée le charbon a en partie dépeuplé les bestiaux du suppliant ». On comprend que les bêtes sont mortes ou invendables par crainte de la contagion. Suit la description des maux qui affligent le bétail : « la bête a cessé son mangé, les oreilles pendantes, sans se violanté ni se plaindre…ceux qui l’ont trouvé le lendemain crevé si gros que painne pouve ton [qu’à peine peut-on] les faire passé par la porte tiré par une paire de boeufs chaque corps a été annoncé par le mugissement affreux des bestiaux sains qui touche les coeurs les plus durs de ces montagnar dont le suppliant [a] été menassé du [par son] métayer de tout abandonner ». Face à ce manque à gagner qui dure depuis deux ans, Pierre Taphanel demande à l’intendant de lui passer en non-valeur la somme de 378 livres, montant de l’impôt de son domaine pour l’année 1762.

Dans la région de Besse, sur les terres des Broglie l’épizootie fait rage en 1775 et les mesures de police sanitaire n’empêchent pas que 150 bêtes soient atteintes par le charbon. C’est l’effondrement de la valeur et des loyers des pâturages. En 1784 c’est la morve des chevaux qui s’abat sur la région, bientôt suivie par la « maladie des montagnes » dite aussi par Petit « souffle d’eau » ou « souffle de terre ».

Les riches doivent payer

L’intendance d’Auvergne avait bien perçu qu’un des obstacles à l’action des vétérinaires était constitué par la crainte des paysans d’avoir à les rétribuer. Aussi en 1785, quand l’intendant Chazerat enjoint à Géraud Courbevaise artiste vétérinaire de se transporter à Besse, Geissoux (La Godivelle) et Anzat pour visiter les bestiaux, ordre est donné aux habitants de lui présenter leur bétail et de le laisser entrer dans leurs écuries. Quant à Courbevaise, il lui est interdit d’exiger une rétribution.

Pour Chazerat, les riches doivent payer, c’est du moins ce qu’il suggère en 1787 en invoquant l’intérêt général « c’est ce que l’homme d’affaire de madame d’Euville (la duchesse de La Rochefoucauld) pourroit lui faire entendre. Les propriétaires des bestiaux qui sont riches devraient aussi y contribuer, cela allègeroit le poids de la dépens pour la province…il faudrait que tous les riches propriétaires des montagnes payassent en grande partie ».

Contaminée, la montagne de Paillassère n’a pu recevoir en 1787 que 85 vaches et 45 sont mortes. L’urgence est telle que les La Rochefoucauld font alors venir d’Alfort deux spécialistes, Théodore Meunier et le médecin Brieude. Meunier diagnostique le charbon. Les paysans attribuent la maladie à l’eau mais l’autopsie des animaux est rendue difficile par l’opposition de certains paysans qui, poussés par la nécessité, veulent récupérer le cuir pour le vendre, ce qui est interdit. D’autres cachent les cadavres pour vendre la viande de la bête malade.

De son côté, l’intendant sollicite le vétérinaire Philippe Chabert qui prodigue ses instructions en 1786 et 1787. Lafont de Saint-Mart, subdélégué d’Issoire souhaite qu’il se transport sur les terres des Broglie à Besse « qui ont du être abandonnées à cause de la maladie » comme des montagnes du Luguet. Les baux à ferme s’effondrent.

En 1788 une lettre du duc de La Rochefoucauld demande l’établissement d’un artiste vétérinaire à Ardes – ce sera Petit – pour porter secours à une partie considérable du pays dont les bestiaux sont la seule ressource. Petit arrive, traite 40 bêtes malades, seules deux meurent. « Au commencement d’une carrière hérissée d’épines », Petit écrit, lucide : « ces hommes … ne croyant point aux vétérinaires parce qu’ils prétendent d’un côté qu’eux seuls peuvent connaitre les maladies de leurs bestiaux et de l’autre qu’ils craignent d’ajouter le perdu au perdu. Si les vétérinaires pouvaient faire des visites gratuites, ils deviendraient bientôt les dieux des montagnes ».

La réaction de l’administration royale

Les épizooties font l’objet d’une correspondance nombreuse entre les intendants d’Auvergne et les officiers royaux à Versailles qui prennent des mesures de police sanitaire. En 1762 on crée à Lyon la première école vétérinaire au monde, bientôt suivie par celle d’Alfort en 1765. En 1776, Turgot crée une commission des épidémies.

Les mesures de prophylaxie

Des mesures efficaces avaient été prises lors de l’épizootie de 1746 après que la peste bovine ait touché les bovins, les moutons et les chèvres. Un arrêt du Conseil du roi obligeait les autorités locales et les seigneurs à déclarer toute maladie d’apparence épidémique sous peine de 100 livres d’amende, somme élevée qui représentait plus ou moins le prix d’une paire de bœufs.

On devait dorénavant séparer les bêtes malades des animaux sains, interdire la vente des bêtes sauf à prouver par un certificat qu’elles sont en bonne santé et qu’il n’y en a pas de malade à trois lieues au moins à la ronde ; ne pas vendre de bestiaux aux foires s’ils n’ont pas été examinés ; mettre les bêtes en quarantaine après l’achat durant une semaine ; enterrer les bêtes infectées avec leur peau, dans des fosses profondes, sans les trainer mais en les portant sur des traineaux ou des civières.

La maladie frappait aussi les sous-traitants et en particulier les tanneurs qui avaient interdiction de vendre ou acheter des peaux sous peine de 300 livres d’amende. L’arrêt devait être lu « partout où besoin sera ».

1746 : victoire de la prévention en Auvergne

Lors de la terrible épidémie qui sévit partout en France en 1746, Rossignol, intendant d’Auvergne, se résolut à prendre des mesures sévères de prévention. Il interdit la circulation du bétail et imposa un efficace cordon sanitaire autour de l’Auvergne qui se trouva ainsi protégée.

La création des écoles vétérinaires

L’année 1761 voit la création à Lyon de la première école vétérinaire au monde par Claude Bourgelat qui publie L’Art vétérinaire ou médecine des animaux. L’école vétérinaire d’Alfort suivra en 1765.

Qui allait devenir vétérinaire ? Des fils de maréchaux d’abord, puisque élevés dans la mouvance des soigneurs du bétail, mais aussi des hommes à l’esprit scientifique, attentifs à triompher de l’ignorance ambiante.

Les progrès s’accélèrent ensuite avec les travaux de Vicq d’Azyr sur la peste bovine en 1774. Des mesures de plus en plus sévères sont prises, obligeant à la séquestration et à l’abattage du bétail malade.

Crise du commerce du bétail en Auvergne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle

La mévente du bétail

Issoire, Aurillac, Saint-Flour, Mauriac, Clermont : toutes les régions d’Auvergne sont touchées par la mévente du bétail consécutive aux épizooties. La montagne ne peut plus exporter dans les régions voisines et souffre d’un trop plein de bêtes dû à l’interruption du commerce avec le Poitou et le Berry. Des paysans vont chercher en ville un nouveau travail ou la possibilité de mendier.

De trop rares vétérinaires avant la Révolution

Pour pallier à la pénurie de vétérinaires, l’intendance distingue en 1784 sept maréchaux. Pris parmi les plus capables, ils se sont formés sur le tas. Quant aux cinq vétérinaires de la généralité d’Auvergne, deux sont basés à Clermont, un à Aurillac, un autre est à Brioude et le dernier à Montaigut en Combraille.

Alors les vétérinaires, des « dieux des montagnes » comme l’espérait Petit en 1788 ? Les mentalités des campagnes étaient loin d’être prêtes à recourir à des vétérinaires expérimentés. Pendant la Révolution régnaient toujours la méfiance et les préjugés. Le recours aux vétérinaires était encore rare et leurs prescriptions peu suivies. Pour se faire écouter, ils devaient faire preuve de diplomatie et, comme le déclare l’un d’eux, « prendre la voye de la plus grande douceur ».

A SUIVRE

Laisser un commentaire