– Le CROS du JORAN

.

.

A quelle paroisse le Cros du Joran appartenait-il ?

Compains ou La Godivelle ?

.

.

Au sud et à l’ouest de Compains, nombreux furent les vastes espaces périphériques qui restèrent la plupart du temps inhabités, souvent même jusqu’à nos jours. Certains territoires situés le long des limites paroissiales restèrent longtemps flous, sans qu’on sache clairement à qui les attribuer, sans doute à cause de l’importante superficie de la paroisse. L’esquisse de recherche qui suit sera l’occasion de commencer à jeter un regard sur le Cros du Joran, l’un de ces espaces longtemps vides d’habitant, quoique parfois fauteur de polémiques. On y observera en particulier la main mise par le notaire royal de Compains sur le Cros et les contestations de limites qui s’ensuivirent à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle.

.

La question des limites des paroisses

Au Moyen âge, les limites qui s’imposaient étaient avant tout celles des seigneuries qui chevauchaient bien souvent les limites paroissiales. Venu le XVIe siècle, le concile de Trente (1545-1563), conscient de la nécessité de distinguer nettement les paroisses, tenta d’imposer des limites territoriales rigides. L’Église exigeait que des « limites réglées » fussent données aux paroisses. Il s’agissait en particulier de rendre plus claire la perception des dîmes par le curé et, pour les fidèles, que chacun sache à quelle église se rendre le dimanche et dans quel cimetière se faire inhumer.

Restée longtemps incertaines à Compains, les limites paroissiales se révèleront occasionnellement source d’affrontement. L’absence de délimitation précise s’illustra sur le territoire inhabité quoique exploité dit le Cros du Joran situé sur la frange méridionale du massif du Joran, avec la dispute intervenue sous l’Ancien régime entre les curés de Compains et La Godivelle. La controverse renaitra à la fin du XIXe siècle, quand Espinchal tentera à son tour de prendre possession du Cros que conservera finalement La Godivelle. L’imprécision de certaines limites nous incitera à émettre une hypothèse : l’incertitude sur les limites de la paroisse ne serait-elle pas la marque de la survivance jusqu’à la Révolution de terres restées alleutières depuis le Moyen âge, c’est à dire des terres qui avaient toujours échappé à l’hommage, parfois même à l’hommage au roi de France, ce qui aurait entretenu l’embarras et parfois le soupçon quant à la fixation de leurs bornes.

.

Le massif du Joran un lieu inhabité

Entre Brion et Cureyre, le massif du Joran était divisé en plusieurs portions : le Teston du Joran qui culmine à 1323 mètres, le petit et le grand Joran, (dits aussi Joran soubra et Joran soutra), le Joran Baniard, principalement couvert de bois et enfin le Cros du Joran, vaste et belle dépression en partie boisée, parcourue de sources et de razes. Le Cros (le creux), à 1100 mètres d’altitude, est situé au tripoint entre La Godivelle, Compains et Espinchal. Comme d’autres terres situées à l’ouest du bourg, le Joran était une seigneurie dépourvue d’habitants.

.

- Le Cros du Joran

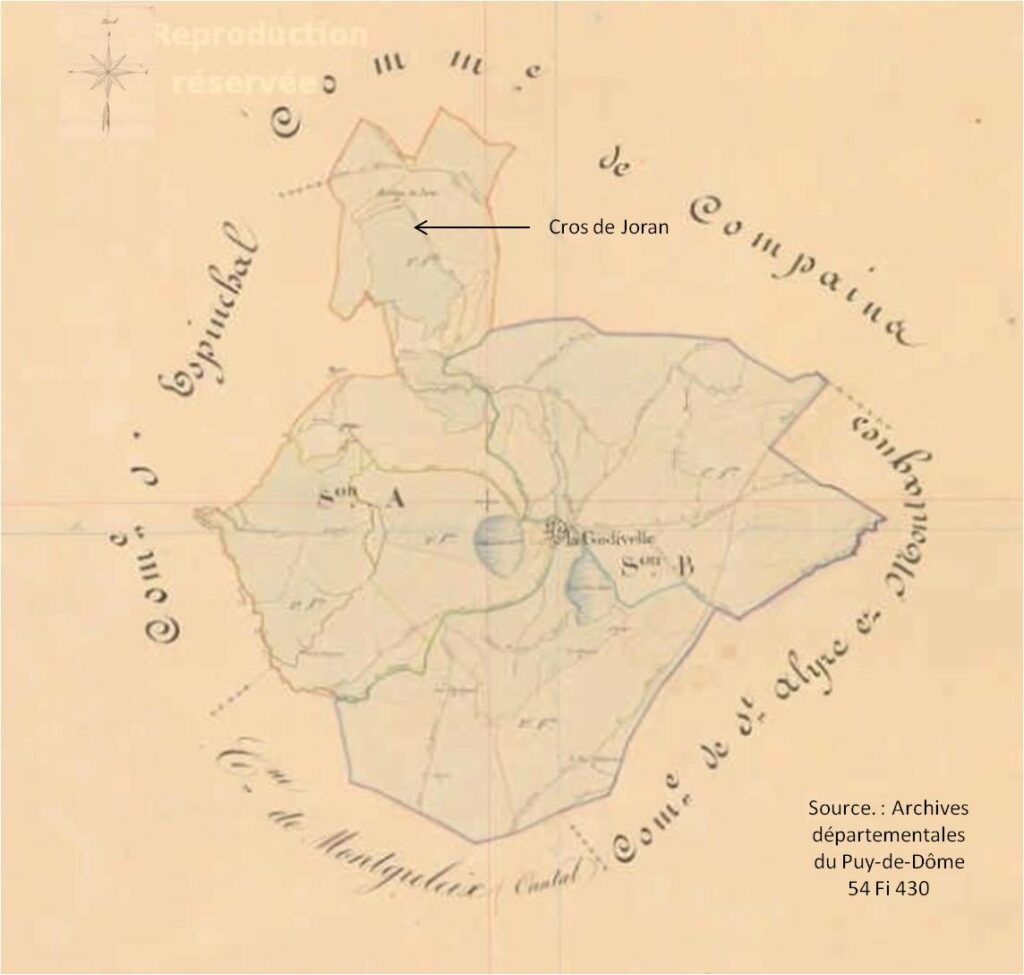

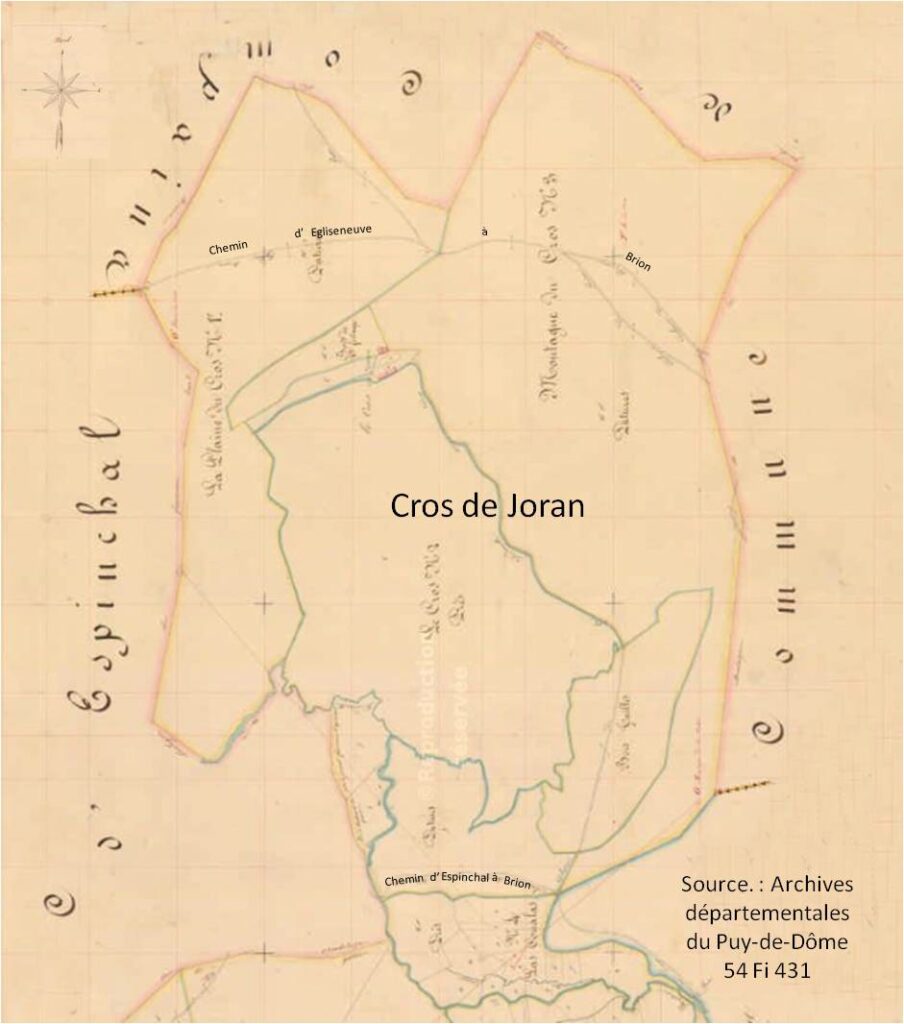

Le Cros retera inoccupé jusqu’au dernier quart du XVIIe siècle si ce n’est lors des estives. Dans le dernier quart du XVIIe siècle le Cros du Joran sera l’objet d’une contestation de ses limites, d’abord soulevée par le curé de Compains, puis relayé par les consuls. Le Cros couvrait une importante superficie d’environ 160 hectares d’herbages et de bois qu’on découvrira ci-dessous représentés en 1828 sur le cadastre de La Godivelle. La forme du Cros évoque un ergot enfoncé dans la paroisse de Compains dont, à première vue, on pourrait penser qu’il aurait dû faire partie. Terre de solitude encore peu déboisée au XVIIe siècle, le Cros n’était cependant pas un obstacle à la circulation des marchands qui se rendaient aux foires de Brion. Ceux venus d’Espinchal le contournaient par le sud, alors que ceux venus d’Egliseneuve et La Fage le contournaient par le nord en suivant le chemin dit de Maupas.

.

.

Le CROS du JORAN : de la NOBLESSE à la ROTURE

.

Le Cros passe de main en main

.

- Maurin de Bréon, seigneur endetté de Brion a-t-il vendu le Joran à Guillaume Balbet avant 1351 ?

On peut envisager avec vraisemblance que, touchant au château, le Joran avait fait anciennement partie de la seigneurie de Brion. Cette hypothèse est confortée par les minutes du notaire Boni qui dévoilent que le Joran appartenait avant 1351 à Guillaume Balbet, un marchand clermontois. Balbet était bien connu à Compains car il achetait les productions agricoles de la seigneurie de Brion, mais aussi celles de familles qui leur étaient proches, les Chaslus d’Entraigues et les Tinières. Les minutes notariales montrent que Balbet fut à plusieurs reprises le créancier du seigneur de Brion dans les années 1340, alors que les finances de Maurin étaient obérées par plusieurs procès ruineux qui conduiront à la saisie de certaines de ses terres en 1347 puis, en 1349, à leur vente.

Pour écouler les productions agricoles de la seigneurie de Brion, Maurin entretenait donc des relations commerciales avec « prudens vir » Guillaume Balbet. Ce riche financier clermontois avait été anobli ainsi que ses descendants directs par Philippe VI de Valois pour services rendus à la Couronne. Maurin ne vendait pas seulement à Balbet les surplus de la production de bleds (seigle et avoine) et de gélines (poules) de la seigneurie de Brion. Il lui avait vendu en 1344 la seigneurie de Largelier dans la paroisse de Saint-Anastaise. Cette vente, qui amorçait une longue série de dessaisissements de biens fonciers, rend vraisemblable que Maurin ait pu vendre à Balbet la montagne du Joran pour desserrer l’étau de ses dettes. Quoi qu’il en ait été, Guillaume Balbet est propriétaire du Joran en 1351, date à laquelle il loue cette montagne au damoiseau Robert de la Roche, époux de sa petite-fille Guischarde Balbet (M. Lescuyer). Cette même année 1351, Maurin signe une reconnaissance de dette devant le notaire clermontois Boni. Il y reconnait devoir à Balbet l’importante somme de 750 livres (600 setiers de seigle et 400 gélines) pour quatre années d’arrérages (1358 à 1351). Robert de la Roche fait partie des témoins de l’acte. En quelques années et en particulier entre 1344 et 1351, les Balbet s’étaient donc infiltrés à Compains et Saint-Anastaise, en profitant des difficultés financières d’une vieille famille chevaleresque. Cette implantation sur des terres nobles annonçait des temps nouveaux où la bourgeoisie, anoblie ou non, allait succéder à l’ancienne noblesse endettée.

Le dénombrement adressé en 1365, peu avant sa mort, par « Maurin seigneur de Breonne et de merdoigne » à Béraud Dauphin d’Auvergne évoque les « mettes » (confination ou entrée) des « montaignes appellees de Guirant ». Cette reconnaissance laisse à penser que si les montagnes du Joran forment les confinations de la seigneurie de Brion, celle-ci ne s’étendait plus que jusqu’au pied de cette montagne. Maurin, taraudé par ses créanciers depuis des décennies, avait mis le Joran à l’encan comme il le fera pour le hameau de Chaumiane, vendu en 1359 et celui de Cureyre, vendu en 1361 à son neveu Guillaume de Tinières. La terre de Cureyre est dite à cette date « franc et allodial sans l’hommage deu au roy de france ». Près de cent cinquante ans après l’inféodation de Brion par le Dauphin d’Auvergne, Maurin avait donc conservé à Compains des ilots encore allodiaux de terres éparses où il n’était le vassal de personne.

.

- Jean de la Chassignolle vend le Cros du Joran à Antoine Ribeyre seigneur d’Opme

En 1665, le Cros du Joran appartient à Jean de la Chassignolle, issu d’une famille noble mais peu fortunée dont une branche tenait la terre de la Chassignolle à Picherande. Une autre branche des la Chassignolle vivait au Verdier, hameau qui jouxtait Compains à l’entrée de la paroisse du Valbeleix. Jean de la Chassignolle vend en 1665 le Cros du Joran à un clermontois, Antoine Ribeyre (1604-1682), seigneur d’Opme. Issu d’une famille de la haute bourgeoisie clermontoise de robe et d’épée, Ribeyre est conseiller à la cour des aides. En achetant la seigneurie du Joran il y jouira des « droits, usage de chevalerie, tiers denier, lods et ventes, haute, moyenne et basse justice », les droits d’un seigneur haut justicier.

.

Un notaire royal à Compains

.

- Des notaires seigneuriaux trop nombreux et peu fiables

Le notaire était un personnage d’autant plus incontournable de la paroisse que la population, très procédurière mais presque totalement illettrée, n’était familiarisée qu’avec la coutume d’Auvergne. En 1578, un notaire royal, Jean Dutuel, officiait au mandement de Brion et Compains. Quelques années sans notaire suivirent si l’on en croit le procès-verbal de la visite pastorale de Robert Brossel en 1637 où il est précisé qu’il n’y a pas de notaire à Compains. Un ou des Dutuel réapparurent ensuite à Compains où ils pratiquèrent jusqu’au début du XVIIe siècle.

Trop liés aux seigneurs, les notaires avaient mauvaise presse auprès des intendants d’Auvergne qui les considéraient trop nombreux et peu fiables. L’intendant Mesgrigny dans sa Relation de l’état de la province d’Auvergne (1637) déclare « il se commet dans l’Auvergne quantité de faussetés par les notaires et sergents […] pour empecher lesdites faussetés je crois que le meilleur moyen seroit de réduire le nombre des notaires et sergents royaux jusqu’a les supprimer par mort jusqu’a ce qu’ils ne fussent qu’un nombre suffisant ». L’intendant souhaite que, pour moraliser la profession, les notaires soient tenus d’avoir des lettres de provision revêtues du grand sceau. La même critique est exprimée en 1697 par Lefèvre d’Ormesson intendant d’Auvergne qui, dans une lettre adressée au contrôleur général à Versailles, déplore à son tour que la plupart des seigneurs des montagnes établissent un nombre excessif de notaires. Selon lui « ce sont généralement d’anciens domestiques ou des gens sans instruction ni expérience qu’ils [les seigneurs] choisissent pour cet effet et certaines justices seigneuriales en comptent jusqu’à douze, sans parler des notaires royaux ». L’intendant fait allusion ici au fait que les seigneurs qui en avaient obtenu le droit pouvaient nommer eux-mêmes des notaires à leur dévotion.

.

- Des « notaires ordinaires » à Compains

Dans la seigneurie de Brion, certains notaires portaient le qualificatif peu enviable de « notaire ordinaire ». Ils ne pouvaient instrumenter qu’à l’intérieur des limites de la seigneurie. Ainsi des notaires Jehan Blanchier, dit en 1587 « notaire ordinaire au mandement de Brion et Compains » alors qu’en 1592 Jehan Dutuel est notaire royal au même mandement. Guérin est dit « notaire ordinaire dudit Compains » en 1633 comme Antoine Chabru qualifié en 1665 « notaire ordinaire audit lieu de Compains », comme le sera encore Jean Chabrut qualifié en 1706 « notaire ordinaire de la chatellenie de Compains ». Il sera semble-t-il le dernier notaire ordinaire de la seigneurie de Brion.

.

- Jean Morin notaire royal et agent seigneurial à Compains et dans les paroisses voisines

Créée par le roi, la charge de notaire royal avait eu pour but de limiter les abus seigneuriaux mais aussi de renflouer les finances royales.

Une famille de juristes

Une branche des Morin qui avait su s’extraire de la condition paysanne depuis le début du XVIe siècle pour le moins, poursuivra son activité notariale à Compains durant trois siècles. Issu de cette lignée, Jean Morin avait acheté le 4 juin 1646 des Lettres de provision qui lui permettaient d’exercer les « offices de notaire, gardenottes et tabellion royal », des lettres qui lui avaient été adjugées pour la somme totale de deux cents livres. Moyennant cet investissement, devenu notaire royal, charge dont pourraient jouir après lui ses héritiers, Morin pouvait exercer le notariat dans un ressort important qui couvrait les paroisses de Compains-Brion, Valbeleix, Espinchal, Le Luguet, Saint-Alyre-ès-Montagne et Egliseneuve d’Entraigues.

Jean Morin notaire royal deviendra un petit notable qu’on retrouve en 1672 muni de la procuration du seigneur absent, rédigeant le terrier de la seigneurie ou appelé à parrainer le fils d’un laboureur avec pour commère Paule André de la Ronade, la fille du seigneur d’Escouailloux. Au courant de toutes les occasions à saisir à Compains et dans son environnement, Morin achètera d’importants biens fonciers, prêtera aux paysans endettés en leur laissant parfois une possibilité de rachat et, le cas échéant, récupérera leurs biens. On a déjà vu, par exemple, le sort réservé aux frères Chavignat de Marsol (voir le chapitre consacré à ce hameau).

.

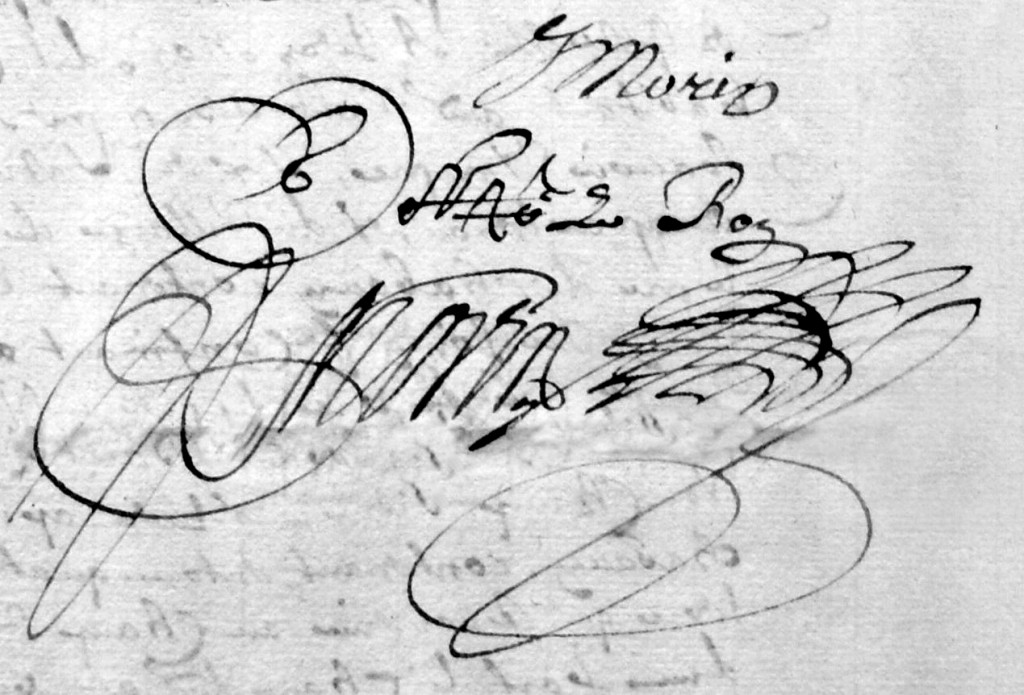

Signature en « nid d’abeille » de Jean Morin (1667)

Signature en « nid d’abeille » de Jean Morin (1667)

Difficile à contrefaire, le nid d’abeille peut être considéré comme le sceau du notaire

.

Jean Morin cumule les fonctions

Le notaire pouvait exercer ses fonctions notariales en les cumulant avec celles d’agent seigneurial. Bien que plus honorifique que réellement lucrative, l’activité d’agent seigneurial exercée en complément du notariat élargissait le champ d’action du notaire auprès de la population et le mettait en situation de saisir toutes les opportunités qui s’offraient à lui. On verra Jean Morin agent seigneurial employé par Antoine Ribeyre qui en fera le bailli des terres vides d’habitants du Joran, mais aussi par exemple lieutenant au bailliage d’Entraigues ou lieutenant de la châtellenie de Brion et Compains. Jusqu’à sa mort en 1694, Jean Morin utilisera tous ces réseaux pour multiplier les investissements fonciers à Compains ou Egliseneuve d’Entraigues.

.

Antoine Ribeyre vend le Cros du Joran à Jean Morin

.

- Premier achat au Cros (1665)

On a vu que le Cros du Joran avait été acheté le 4 septembre 1665 par Antoine Ribeyre à Jean de La Chassignolle. Le Cros est à cette date une montagne d’estive dépourvue d’habitation et seulement équipée d’une grange, d’une étable et d’une écurie. La partie nord du Cros, celle qui contient les bâtiments, est aussitôt revendue le 25 septembre suivant au notaire Jean Morin. Ribeyre baille à Morin vingt-cinq journaux de près entourés de haies vives sous forme d’une rente de quinze livres, rachetable pour la somme de trois cents livres. Cette terre est vendue « sans aucun cens, charge ni redevance », précision qui montre que cette partie du Cros ne relevait pas de la baronnie du Luguet dont faisait partie La Godivelle. Cette terre sans doute alleutière, aurait pu en des temps plus anciens être rattachée à la terre de Cureyre dont on sait qu’elle était dite alleutière au XIVe siècle.

.

- Le Cros du Joran « baillé et vendu » à Jean Morin (1673)

Ribeyre vend à Morin en 1673 le reste du Cros qui en constituait la majeure partie. Le notaire devient à cette date propriétaire d’une terre importante de 160 têtes d’herbages moyennant le versement à Ribeyre ou à ses héritiers d’une rente annuelle et perpétuelle de 575 livres. La rente est rachetable pour 11500 livres par Morin s’il le souhaite, ce qu’il ne fera pas et la rente continuera de courir durant des décennies. Cette partie du Cros était mouvante de la seigneurie du Joran détenue par Antoine Ribeyre, et lui rapportait trois livres de cens que Morin lui payait annuellement. Pour le Cros, Morin devait payer au curé de La Godivelle une faible dîme prélevée à la vingt-et-unième gerbe. A cette date, le Cros du Joran est dit situé dans la paroisse de La Godivelle par le notaire d’Ardes qui établit le contrat.

On ne sait s’il faut voir là une connivence entre notaires, mais cet achat éveilla les soupçons du curé Gabriel de Chazelles qui savait que, pour Jean Morin, la paroisse n’était pas qu’une circonscription religieuse, c’était aussi, et peut-être surtout, une circonscription fiscale. On verra que cette considération fera que le curé soupçonnera le notaire d’avoir fait rattacher le Cros à La Godivelle pour que ses biens fonciers y soient moins taxés qu’à Compains.

.

La Godivelle (ADPD, cadastre 1828)

La Godivelle (ADPD, cadastre 1828)

.

Jean Morin transforme le Cros du Joran en domaine

.

Après cet achat, Jean Morin fait déboiser le Cros et le transforme en domaine. Une maison d’habitation vient s’ajouter à la grange « pour l’ameublement des fruicts » et à l’écurie préexistantes. Propriétaire non exploitant, le notaire fait exploiter ses terres par des métayers parfois étrangers à la paroisse.

.

La Godivelle – Le Cros du Joran (ADPD cadastre 1828)

La Godivelle – Le Cros du Joran (ADPD cadastre 1828)

.

- Le bail des Vigier au Cros du Joran

En avril 1694, peu avant sa mort, le notaire baille pour quatre ans son domaine du « Cros de Giorand » à Jean et François Vigier. Forains à la paroisse, les deux cultivateurs viennent du lieu de La Vergne, dans la paroisse de Condat. Ils sont censés bien connaître l’important domaine qu’ils vont exploiter dont la superficie et les limites ne sont pas précisés dans le bail. Les Vigier apportent leur travail dans un domaine ameublé d’un troupeau considérable : « soixante six grosses vaches de montaigne plaines ou garnyes de leur suivant bonnes et raisonnables, dix paires de bœufs, une paire de quattrons (bovins âgés de quatre ans), quatre paires de tersons (bovins âgés de trois ans), et cinq paires [de] doublons (bovins âgés de deux ans), soit cent six bêtes estimées huit cents livres, quatre bourrets d’un an (cinquante livres), et enfin quatre doublonnes (vaches de deux ans), estimées soixante livres. S’y ajoutaient deux « cavales » et leur suivant, constituant un troupeau conséquent qui avec les suivants dépassait les cent vingt bêtes.

Le Cros n’était pas voué qu’à l’élevage. Une partie était ensemencée en bled (seigle), une autre en avoine et on y cultivait aussi le lin. Les métayers du Cros étaient autorisés à prendre leur bois de chauffage ou autre « a plaisir et volonté » dans le bois de Baniard qui couvrait une partie du Joran. On remarquera que Morin n’est pas contraint par Ribeyre de s’approvisionner en bois dans le bois Basty qui marquait la limite entre le Cros et Espinchal. Ce bois protégeait le Cros du Joran des vents d’ouest comme il le fait aujourd’hui encore. Le long de ce bois, des bornes sont encore visibles.

.

Le Cros du Joran – Borne le long du bois

Le Cros du Joran – Borne le long du bois

.

Les impôts étaient partagés : Morin s’engageait à payer les tailles et cens alors que les Vigier paieraient la dîme, sans que soit malheureusement précisé quel était le curé bénéficiaire, mais on peut penser qu’il s’agissait du curé de La Godivelle. Les métayers s’engageaient à verser à Morin 1340 livres en argent et « un pourceau gras » que Morin leur fournirait au printemps pour qu’ils l’élèvent ; ils devaient en outre hiverner un poulain et fournir vingt livres de lin peigné par an pour chacune des quatre années, le tout payable à la saint Mathieu. Les autres devoirs des Vigier consistaient, selon la coutume, à entretenir un certain nombre de lieux et de bâtiments : conserver en état la grande raze du Cros, labourer les endroits les plus arides « sans brusler le gazon » – l’écobuage était donc interdit – ouvrir d’autres razes, conserver les bornes, entretenir les bâtiments en effectuant des réparations légères et enfin, faire chaque année six brasses de couvert neuf aux endroits nécessaires en employant les pailles provenues du domaine.

.

La controverse de 1707

.

- Des soupçons qui remontent à loin (1676)

Gabriel de Chazelles, curé de Compains de 1676 à 1700, connaissait bien la période durant laquelle Jean Morin avait étendu ses propriétés. Bien après la mort du notaire en 1694 le curé, alors retraité depuis sept ans, affirmera que le Cros du Joran appartenait à la paroisse de Compains quand Antoine Ribeyre vendit le Cros en 1673 à Jean Morin. Pour le curé, le Cros n’appartenait donc pas à « l’affar de La Godivelle », (on notera ici l’emploi du mot affar – terroir ou tenures relevant d’un même seigneur – très rarement employé à Compains).

Lorsqu’il était devenu curé de Compains en 1676, Gabriel de Chazelles raconte s’être opposé à plusieurs reprises au versement des dîmes du Cros à La Godivelle, sans cependant parvenir à faire un procès faute d’en avoir eu les moyens. Il est vrai qu’à cette date de Chazelles poursuivait le procès intenté par son prédécesseur le curé Papon dans le but de récupérer les dîmes de la paroisse de Compains captées par les Laizer et d’autres seigneur de Compains. Alors ne s’agissait-il pas simplement d’une querelle d’intérêt entre les deux curés, fondée sur la perception de la dîme ? La conviction de de Chazelles n’était-elle pas affermie par le fait que les rares exploitants du Cros assistaient à la messe à Compains plutôt qu’à La Godivelle ? Des question qui pourraient paraître anecdotiques si elle ne soulevaient deux interrogations : celle des véritables limites de Compains et celle des agissements de Jean Morin notaire qui aurait pu manœuvrer pour être cotisé à La Godivelle où il aurait été moins taxé qu’à Compains.

.

- Résurgence de l’affaire du Cros (1707)

L’affaire refait surface en 1707 alors que Gabriel de Chazelles devenu « affligé d’incommodités », est retraité depuis sept ans. Il se souvient qu’alors qu’il venait de prendre possession de sa cure en 1677 il s’était vu remettre en mains propres par le notaire Jean Morin les registres paroissiaux rédigés par ses prédécesseurs les curés Pierre Verdier, Jacques Dalbert et Antoine Papon. Il dit avoir découvert alors la manipulation du notaire qui aurait raturé un des registres pour masquer qu’Antoine Guérin du Luguet, affecté à la garde des bestiaux (raturé : au Cros ?) mort à Brion en 1673, avait été enterré à Compains. Ces lignes raturées, que nous avons effectivement retrouvées dans le registre paroissial, seraient la marque d’une falsification qui, selon le curé, montrait que le notaire voulait masquer que le Cros, dorénavant peuplé, faisait partie de la paroisse de Compains. La documentation retrouvée ne permet pas de fonder les soupçons de de Chazelles sur d’autres faits qui conforteraient ou infirmeraient son affirmation.

Cependant, forts de ce témoignage, les consuls de Compains qui cherchaient à avoir le maximum de contributeurs aux collectes, prétendirent en 1707 que le Cros faisait partie de leur paroisse et fixèrent à cent dix livres la cote d’impôt de Françoise Morin pour sa métairie du Cros. Elle était alors chargée d’enfants mineurs et veuve d' »Antoine Morin du Cros ».

Les arguments de La Godivelle

Si les arguments de Compains n’emportent pas une adhésion immédiate, les justifications invoquées par La Godivelle paraissent solides, en particulier celle qui prouve que le domaine du Cros est cotisé depuis trente ans à La Godivelle sans même que les consuls de Compains s’en soient plaints. En outre, c’est le curé de La Godivelle qui perçoit la dîme du Cros et les consuls de La Godivelle affirment enfin que les naissances et décès au Cros sont inscrits dans les registres paroissiaux de La Godivelle.

L’examen des registres paroissiaux

Aux dates où le curé de Chazelles soulève le contentieux du Cros l’indigence des registres de La Godivelle (greffe) ne permet pas de comparaison sérieuse avec les registres paroissiaux de Compains. Examinés ensuite entre 1700 et 1710, les registres ne montrent qu’une poignée d’évènements consignés par Jourde, curé de La Godivelle. Le Cros était, il est vrai, peu peuplé. Les registres montrent que « François Morin du Cros » fut marraine d’un enfant à La Godivelle ; deux familles sont citées « demeurant à la metairie du Cros » : les Bergier avec deux naissances (1703 et 1710) et un décès en 1706. Jeanne Chouvignat, décédée en 1707, est inhumée au cimetière de La Godivelle mais en présence de « vénérable Blaise Champeix », prêtre à Compains. Enfin Jeanne Lachaize, décédée en 1710, est dite « de la métairie du Cros ». Tous sont, soit baptisés à l’église, soit inhumés au cimetière paroissial de La Godivelle.

A Compains, l’examen des registres paroissiaux entre 1648 et 1678 ne montre logiquement aucun habitant au Cros, terre d’estive avant que Jean Morin ne le transforme après 1673 en domaine. Les choses changent après cette date. Entre 1673 et 1699 apparaissent dans les registres paroissiaux (parrains ou marraines) plusieurs familles d’ouvriers agricoles qui travaillent au Cros. Parfois dits « du Cros » ou « habitant au Cros », ils appartiennent aux familles Philippon (1681, 1687) et Papon (1683, 1684, 1688, 1689). Au XVIIIe siècle, sont dits travailler au Cros des Bergier (1702,1704,1706,1707,1712,1714), un Sabatier (1704), un Chaudière (1706) et un Chandezon dit « né au Cros » et baptisé à Compains. Les inhumés du Cros à Compains sont quasiment inexistants.

.

- Le Cros du Joran ne faisait pas partie de la baronnie du Luguet

La Godivelle faisait partie de la baronnie du Luguet. A l’occasion d’une reconnaissance consentie en 1724 par les habitants de La Godivelle et leur curé François Boutoute à Alexandre de La Rochefoucauld, baron du Luguet, « la prairie et domaine du Cros » est citée à cinq reprises en tant que lieu auquel « confinent » les terres des habitants de La Godivelle. Jamais le domaine du Cros du Joran n’est cité comme faisant partie de la seigneurie du Luguet. Comme Cureyre, ce domaine qu’on peut penser en partie alleutier, appartenait en 1724 à Jean Morin du Cros, descendant homonyme de Jean Morin notaire qui avait acheté le Cros en 1665 et 1673.

.

- La question des terres alleutières

Quel bilan provisoire peut-on tirer des contestations de limites à Compains avant la Révolution ?

On sait que le Cros du Joran appartenait en 1351 à Guillaume Balbet, probablement vendu par Maurin de Bréon à une date qui n’est, pour l’heure, pas documentée mais qui devrait se situer dans les années 1340. Le Cros était alors une terre alleutière – peut-être seulement en partie – mais pas forcément vide d’habitants si l’on tient compte de la forte augmentation de la population du royaume constatée en 1328 lors de la levée du subside pour la guerre de Flandre. On comptait alors environ 452 000 habitants en basse Auvergne. Le Cros fut au centre d’enjeux de pouvoir mais les tentatives de captation semblent n’avoir dépendu que d’intérêts particuliers : ceux du curé de Compains, un temps relayé par les consuls de la paroisse, qui voulait percevoir la dîme, ceux du notaire qui voulait payer un minimum d’impôts. On remarquera enfin que, pour Compains, la captation du Cros par La Godivelle – si tant est qu’elle ait eu lieu – fut une bien moindre privation que la perte de plusieurs villages avec leurs montagnes qui intervint à la Révolution.

L’affaire du Cros a donc pour mérite de mettre en lumière les différents cadres qui régentaient la paroisse de Compains :

– Le cadre seigneurial d’abord avec, au sud de la paroisse, vide d’habitants, la seigneurie du Joran qui en chevauche les limites. Ce cadre est fixé par des reconnaissances aux seigneurs quand, comme souvent, la paroisse est divisée entre plusieurs seigneuries.

– Le cadre religieux ensuite pour lequel une connaissance précise des limites est capitale puisqu’elle conditionne aussi bien la perception de la dîme par le curé – et le seigneur quand la dîme est inféodée-que le lieu d’inhumation des habitants.

– Le cadre fiscal enfin. Confondu avec le cadre paroissial, il est utilisé par les consuls pour prélever l’impôt.

.

.

Au XVIIIe siècle

.

Au fil du XVIIIe siècle la situation s’est clarifiée et l’appartenance du Cros à La Godivelle ne parait plus discutée. Le Cros, qui appartient à Constat, un habitant de la ville d’Ardes, est à nouveau exploité en terre d’estive et redevenu une terre vide d’habitants, ce qui va compliquer la situation en 1776 quand le nouveau seigneur du Cros, Mathieu Rodde de Vernières, voudra prendre possession de sa terre.

.

- Dormesson vend le Cros du Joran à Mathieu Rodde de Vernières

Par le jeu des héritages, la seigneurie du Cros était parvenue au marquis Lefèvre d’Ormesson seigneur d’Opme qui la vend avec sa haute justice en 1767 à un bourgeois d’Ardes, Mathieu Rodde de Vernières. Rodde est notamment seigneur de Vernières, Espinchal, Saint-Hérem, mais aussi à Compains du Cocudoux, de La Fage, de La Rochette et, à La Godivelle, du Cros du Joran. Lieutenant des maréchaux de France, il habite Clermont. Comme ses prédécesseurs, Rodde touchera le cens du Cros auquel s’ajouteront les cinq rentes foncières qui lui sont attachées et pour lesquelles le notaire Jean Morin, mort en 1694, n’avait pas exercé sa faculté de rachat. Quand Rodde voulut en 1776 prendre officiellement possession de sa terre du Cros, il la trouva vide d’habitants.

Selon la coutume d’Auvergne, l’acte de prise de possession d’un bien devait respecter un certain formalisme : être établi par un notaire assisté de deux témoins du lieu et s’accompagner des gestes caractéristiques de la prise de possession comme par exemple arracher de l’herbe, casser une branche ou exprimer à haute voix sa prise de possession. Pour parvenir à prendre possession de sa terre, Rodde dut adresser une supplique au sénéchal d’Auvergne, déplorant que dans la justice du Cros on ne trouve « que des patres qui ne sont que des domestiques que l’on ne peut point appeler habitants » et des « chaumières [qui] ne sont jamais habitées par les propriétaires ». Il demanda l’autorisation de « prendre pour témoins de sa prise de possession des habitants des justices et lieux les plus voisins de chacun des héritages… et par exprès des bourgs de La Godivelle et de Currière » (le hameau de Cureyre à Compains). Rodde dut prouver qu’il détenait les titres suffisants pour établir que le Joran bénéficiait d’une justice particulière et qu’il était inhabité. Le fait fut constaté par un notaire royal qui ne manqua pas de remarquer que lors de la vente dix ans plus tôt l’endroit devait être habité. Les témoins durent être pris à La Godivelle et Cureyre.

.

.

XIXe siècle

.

.

- Nouveau rebondissement : Espinchal revendique le Cros du Joran

Une grande partie du Cros appartenait à Antoine Monier en 1839 lors de la rédaction du cadastre. Des bornes, peut-être celles qui sont toujours visibles aujourd’hui, avaient été plantées pour séparer le bois Basty et la commune d’Espinchal.

Entre 1861 et 1867, on voit resurgir des revendications territoriales sur le Cros, élevées cette fois par la commune d’Espinchal qui conteste sa frontière et demande que la section du Cros du Joran soit distraite de La Godivelle et rattachée à Espinchal. Cette demande aurait-elle pu se rattacher à une justification historique ? Selon nos sources, le Cros du Joran n’appartint jamais à la seigneurie d’Espinchal. Quand, en 1540, dans une nommée peu détaillée adressée au sénéchal d’Auvergne, Gilbert d’Espinchal, seigneur du mandement et seigneurie d’Espinchal reconnait tenir sa seigneurie « nuement du roy » (directement du roi), le Cros n’est pas mentionné. Les nommées suivantes d’Henriette d’Espinchal (1686) puis de Mathieu Rodde (1716) – il a acheté la seigneurie d’Espinchal en 1713 – ne signalent pas davantage le Cros. Lors de l’établissement du cadastre d’Espinchal en 1828, le Cros ne figure pas à Espinchal. Les prétentions de la commune d’Espinchal n’aboutirent pas. Nous y reviendrons.

.

Borne entre Espinchal et le Cros du Joran

Borne entre Espinchal et le Cros du Joran

.

La borne ci-dessus pouvait marquer à la fois la séparation entre deux propriétés qui n’appartenaient pas au même propriétaire et, comme ici au Cros de Joran, la limite entre Espinchal et La Godivelle. Aujourd’hui, seules des ruines subsistent au Cros du Joran dont les rares bâtiments ont brûlé.

.

A SUIVRE