– Le partage des montagnes communes

.

.

Communaux et estives à Compains de l’Ancien Régime au XXe siècle

Au bourg : Montagne de Barbesèche

A Brion : Montagnes de la Garde-Fond Pirou, la Redonde, Blatte, les Règes, la Contraille

A Chaumiane : Montagne de Cachebroche

.

.

La recherche qui suit est une première approche de la question de l’exploitation et et du partage des montagnes communes de Compains, ces communaux et montagnes d’estive où l’élevage pastoral et la production fromagère étaient très actifs.

Ce travail, largement documenté par des sources privées et publiques (ADPD), est borné entre le XVIIe et le premier quart du XXe siècle, date des derniers partages des montagnes. Le parti choisi pour ce chapitre vise deux buts principaux : atteindre un niveau de détail approfondi afin d’éclairer aussi précisément que possible les pratiques locales, mais aussi et surtout, nous voulons ici rendre hommage à ces familles de compainteyres qui ont accepté de mettre à notre disposition les textes originaux de tractations conduites au fil des siècles, soigneusement conservés dans le respect de leurs ancêtres. Qu’ils soient ici une nouvelle fois remerciés pour leur inestimable concours à notre recherche.

.

.

SOUS L’ANCIEN RÉGIME

.

.

Communaux et montagnes d’estive : des biens collectifs considérables…

.

- … mais des lieux conflictuels

La grande étendue de la paroisse de Compains – plus de 70 km2 avant la Révolution – la faisait bénéficier de vastes terres communes d’une superficie considérable, utilisées soit en communaux soit en estives, dites montagnes dans le parler local. Chacun des hameaux de la paroisse jouissait de ses propres terres communes vouées à la dépaissance des troupeaux, à la confection des fromages et à quelques cultures vivrières. Les terres communes auxquelles nous nous consacrerons ci-après sont celles de habitants du bourg situées sur la Montagne de Barbesèche, celles situées autour du village de Brion et celles de Cachebroche au hameau de Chaumiane.

Ces terres communes furent souvent des lieux de tensions et de contestation et on pourrait même parler de lieux de rivalité entre paysans et seigneurs. Les uns se considéraient comme les propriétaires « immémoriaux » de leur domaine pastoral et arguaient de l’antériorité de leurs possessions qui avaient précédé la féodalité. Les autres, surgis après la chute des rois carolingiens quand s’installèrent les féodaux autour de l’An Mil, firent des paysans des taillables et corvéables à merci auxquels ils concédèrent leurs terres moyennant le paiement d’un loyer, le cens. On verra que le vœu de la majorité des paysans fut longtemps d’exploiter les communs « promiscuement » (en indivision), ce qu’ils réussirent à faire jusqu’aux années qui précédèrent la Révolution. Jean-Charles de Laizer viendra alors imposer un premier partage, celui de la Montagne de Barbesèche. Au fil du temps, on verra s’élever une nouvelle source de tensions entre les paysans eux-mêmes quand la loi donnera aux laboureurs les plus aisés la possibilité d’imposer le partage.

.

- Sous la houlette de la coutume d’Auvergne

Limités par mas et par villages, les communaux de Compains étaient réglés avant la Révolution par l’article XI du titre XXVIII de la coutume d’Auvergne qui restreignait le droit de jouissance des communaux en exigeant que les propriétaires résident dans la paroisse et dans la même justice ; à Compains la justice du seigneur de Brion, à Marsol la justice du seigneur de Saint-Nectaire et de ses successeurs. On était censé obéir à la règle des « foins et pailles » qui stipulait « qu’on ne peut faire pasturer bestail es pasturages communs ou particulier a plus grand nombre que l’on a hyverné et nourry de ses foins et pailles provenant des héritages que l’on tient en ladite justice ». Dans l’ancienne économie, le paysan qui détenait un journal de pré avait droit à une tête d’herbage dans les montagnes, cette tête correspondant à l’étendue de pacage nécessaire à l’estivage d’une vache et son veau. Signalons une particularité propre à Compains, Egliseneuve d’Entraigues, Espinchal, Besse et Saint-Anastaise : on mesurait la surface des champs non en septerées comme dans presque toute l’Auvergne, mais en journal. A Compains, le journal valait 900 toises, ou 3/4 de septerée ou de nos jours 34 ares 19 centiares selon un jugement de 1864.

Ne pas introduire plus de bêtes dans les pâturages communs qu’on en avait nourri de ses foins et pailles pendant l’hiver était une obligation loin d’être toujours respectée car elle défavorisait les plus pauvres au profit des plus commodes : « il résultait de cette manière de jouir que le propriétaire le plus riche étoit celui qui profitoit le plus du produit des communaux, et que le pauvre qui se trouvoit sans propriété ne profitoit de rien. Aussi les communaux devenoient ils la propriété chérie des […] seigneurs et des gros propriétaires » déclarait-on pendant la Révolution. Cette disposition de la coutume figeait la situation puisque finalement c’était le volume de fourrage récolté dans les près que chacun possédait qui décidait à combien de têtes on aurait droit dans les estives. Le gros propriétaire était avantagé : il profitait d’un plus grand nombre de têtes d’herbages dans les communs alors que le trop petit cultivateur pouvait en être exclu. De plus et contrairement aux dispositions de la coutume, on verra que les herbages des terres communes étaient souvent surexploités soit parce que ceux qui avaient accès y plaçaient trop de bêtes, soit parce qu’on les défrichait exagérément pour les cultiver.

.

- Les communaux

Un bien immémorial

Les terres communes couvraient une superficie considérable, que des experts géomètres estimaient à Brion à 650 têtes d’herbages (506 hectares, selon un jugement de 1864). Malheureusement, la qualité de ces herbages était très inégale. On pouvait trouver dans le communal des terres ingrates et parfois peu productives, friches, marais, tourbières… alors que les estives étaient en principe mieux aptes à produire une herbe nourricière pour le bétail. Pour les habitants, les communaux exploités indivisément représentaient plus qu’une propriété collective immémoriale. Rapportés au modèle agricole pratiqué dans les montagnes qui associait l’élevage aux cultures céréalières (seigle, orge, avoine), les communaux, en règle générale inaliénables, constituaient un apport indispensable à la survie de biens des « gens de labeur » qui pouvaient y introduire toutes sortes de bétail, y compris même des volailles. Selon les seigneuries, les paysans payaient ou non le cens au seigneur qui devait prouver par des titres la validité de sa propriété selon l’adage « nul seigneur sans titre ».

.

Une exploitation anarchique

Il n’y avait pas que le surpacage qui encombrait communaux et estives. Dans tous les villages de la paroisse on assistait à un usage irraisonné des communaux pratiqué par des ruraux plus soucieux de produire davantage pour faire face à la croissance démographique que de se projeter à long terme. Les habitants dont les propriétés étaient presque partout confinées par les communaux étaient tentés d’y empiéter pour agrandir leurs parcelles. En l’absence de progrès technique ou agricole significatif, défricher les communaux, y élever des « murailles » (murs) pour clore sa parcelle était une pratique généralisée dans les montagnes. On grignotait au vu et au su de tous les marges des chemins et du communal et on usurpait les terres du prieur de la chapelle de Brion, trop souvent absent. Ces abus de jouissance consacrés à de modestes cultures réduisaient l’espace réservé aux bêtes et étaient à l’origine d’incessants conflits, d’autant plus que l’empiètement temporaire pouvait se transformer en usurpation durable.

Étendre la surface des terres cultivées en grapillant ici ou là quelques terres communes pour les ensemencer était plus qu’un usage, c’était la réponse à un besoin aussi répandu que souvent admis, d’abord imposé par l’augmentation de la population. Aussi l’écobuage et la mise en culture étaient-ils tolérés par l’Administration qui voyait la légitimité de l’occupant consolidée par le temps passé sur les lieux où une jouissance trentenaire finissait par valoir titre de propriété. L’empiètement temporaire consacré par les décennies pouvait devenir une occupation durable. Partout, on rencontre des tentatives visant à mieux régler les usages. Ainsi, face à la Motte de Brion, au hameau d’Auzolle à Saint-Alyre-ès-Montagne une transaction passée le 12 mars 1728 entre un gros marchand et les habitants visait à mieux organiser l’exploitation des terres. Afin de limiter les mises en culture du communal, les paysans n’auraient désormais plus le droit que « de rompre et défricher chacun la quantité de 112 brasses de circonférence qui est 28 en carré [soit un espace de 201 mètres de périmètre, une brasse valant environ 1mètre 80] dans lesquelles ils mettent bleds vifs ou raves et après lesdites raves seulement ils pourront mettre des bleds de mars à l’exception du lin ». Cette transaction, obtenue par un des plus « éclairés » du hameau, se contentait de limiter les surfaces cultivées en les assolant de façon à ne pas épuiser les sols.

.

- Les montagnes d’estive

Les montagnards jouissaient de mai à octobre de montagnes d’estive, par exemple à Brion la Montagne de la Garde, dite la Garde-Fond Pirou au XIXe siècle. Depuis les temps les plus anciens, ces estives étaient jouies indivisément et, comme dans les communaux, les pauvres pouvaient y estiver quelques bêtes. Montrant que peu de choses avaientn géomètre caractérisait ainsi les montagnes d’estive à la fin du XIXe siècle : « la propriété désignée sous le nom de montagne dans notre région, est une importante étendue de terrain [où] plus ou moins de bestiaux sont appelés à séjourner pendant la bonne saison ». De nos jours, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne définit les montagnes d’estive comme des « surfaces toujours en herbe, constituées d’une unité d’un seul tenant d’au moins dix hectares utilisée de mai à octobre pour le pâturage des animaux qui y font un séjour prolongé sans retour journalier sur les lieux d’hivernage ». C’est dans ces lieux d’estive qu’au moins depuis la fin du XVIIe siècle une certaine spécialisation avait été introduite à Brion visant à répartir les bestiaux dans des herbages dédiés.

.

Spécialisation des montagnes

Les montagnes d’estive pouvaient faire l’objet d’une spécialisation en fonction du bétail qu’on voulait y installer. Des chèvres et des moutons de Compains se retrouvaient l’été sur les terres du village d’Anzat le Luguet situé à plus de vingt kilomètres. Dans la paroisse, selon la nature des pâturages d’altitude et donc de l’herbe plus ou moins grasse qui y croissait, les bovins, les « bêtes arantes », les vaches à lait, les bourets (jeunes bovins de deux ans) et les chevaux pouvaient pâturer l’été séparément, chacun dans un espace dédié. Ainsi voit-on par exemple en 1734 certaines estives comme le « grenier de Blatte » à Brion être consacrées aux vaches à lait. Comme les communaux, ces estives réservées étaient parfois surchargées de bêtes. A Brion en 1760, lors des cantonnements spécifiques au sein desquels on introduisait une espèce d’animal à l’exclusion des autres, on avait négligé d’attribuer le meilleur pacage aux « boeufs arants », (bœufs de labour) qui tiraient l’araire ou la charrue et ce en dépit d’un « ancien usage » qui voulait qu’on leur réservât les meilleures pâtures. Conscients du caractère contre-productif de leur laisser-aller, les paysans reconnurent s’être « fait mutuellement un tort considérable » en laissant paître les meilleurs herbages par de jeunes bourets, au lieu de consacrer ces pacages aux bœufs de labour.

.

Une organisation qui progresse

Pour remédier à ces « dérèglements » et mieux utiliser la ressource, on prit le parti de réorganiser les pacages en séparant les bestiaux et en imposant des dates fixes à leur montaison et à leur dévalade. Aussi fut-il décidé que, du 1er juin à la Saint-Mathieu (21 septembre), un tènement serait délimité au sein duquel chacun pourrait introduire ses bœufs arants. En outre, pour éviter des piétinements répétés des pâtures, certains souhaitèrent raisonnablement que tous fassent le même jour la montaison à l’estive et la dévalade d’automne. Au delà de ces dates, on pourrait pratiquer la vaine pâture sur les secondes herbes.

On chercha également à imposer des quotas de bêtes : chaque propriétaire de huit têtes d’herbage serait autorisé à placer deux bêtes arantes dans les meilleurs prés. Ces mesures de rationalisation de l’usage des montagnes participaient d’un mouvement général qu’on retrouve dans les autres hameaux de Compains et qu’on peut observer également dans les paroisses alentours. L’idée qu’ils devaient se discipliner afin de tirer le meilleur parti possible de la manne que la nature mettait à leur disposition faisait lentement son chemin chez les paysans.

.

A Brion : le règlement de 1766

Une sentence rendue le 7 avril 1766 au baillage d’Aigueperse ordonnait qu’à Brion « du consentement des parties » un expert établirait un règlement entre « tous les habitants du village de Brion et autres forains » (non-résidents) pour fixer la quantité de terrain que chacun pourrait défricher annuellement dans les communaux « au prorata de ce que chacun possède ». Le juge châtelain supervisa l’opération : on fixa à chacun les têtes d’herbage qu’il pourrait exploiter, y compris celles de Laizer et du prieur de Brion et l’établissement d’un règlement s’ensuivit.

Jean-Charles de Laizer veillait personnellement à ce que le nombre de bestiaux autorisés à estiver soit strictement surveillé pour éviter la dérive récurrente de la surexploitation des pacages. Chaque année au commencement du printemps et en présence du seigneur, on réglait « par écrit » le nombre de bestiaux qui avaient hiverné dans les étables pour en déduire le nombre de ceux qui allaient pouvoir estiver dans les montagnes. La méfiance étant de règle et Laizer faisait « recompter plusieurs fois dans le courant de l’été les bestiaux » pour éviter « la cupidité de plusieurs ». Pour cette vérification, qualifiée dans nos sources de « police immémoriale », Laizer se faisait escorter du procureur d’office et du garde chargé de la « guette des herbages ».

En présence des brionnais assemblés en 1768 on examina donc ce que chacun d’eux avait droit de jouir et d’estiver. Ceux qui avaient des bestiaux en surnombre (on trouva 15 brebis et 9 bovins) durent les sortir des pâturages et ils furent passibles d’une amende. La majorité des contrevenants reconnut les faits et se soumit « a la loi de police ». Comme souvent, il y eut des réfractaires : Jacques Golfier refusa de retirer deux bovins suivi par la veuve Vendrand qui contestait qu’on lui fasse retirer une brebis. Les plus gros laboureurs de Brion écrivirent ensuite au procureur d’office de Compains pour dénoncer « la cupidité » d’un seul habitant qui refusait d’obéir à « une police si équitable et si longtemps exécutée ». Ils demandaient l’assignation en justice et la condamnation des deux récalcitrants.

.

.

Faut-il partager les montagnes communes ?

.

- Les agronomes partisans du partage

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on s’interrogeait sur les voies et moyens d’augmenter les rendements de l’agriculture et de l’élevage. Pour les agronomes, les fonds soumis à la jouissance commune « donnent un produit nul, au lieu que divisés et mis en propre ils acquièrent une valeur bien plus considérable ». Suivant l’exemple anglais, certains militaient pour la division des communaux et la clôture des héritages, une aspiration qui allait à l’encontre des prescriptions de la coutume d’Auvergne.

.

- L’Etat royal d’abord favorable au partage

La monarchie envisagea à diverses reprises de partager les terres communes, en particulier entre les années 1750 et la Révolution. A cette époque, les thèses des tenants des nouvelles théories économiques (physiocrates) rencontraient la faveur des grands propriétaires ruraux, soucieux de mieux rentabiliser leurs biens. Sous l’influence de ces idées nouvelles, les terres communes mal entretenues et victimes de défrichements étaient considérées comme insuffisamment productives, même quand certaines d’entre elles portaient des cultures nourricières. L’idée de partager les communaux et de laisser clore les héritages était dans l’air. A Versailles, on aurait voulu limiter les pratiques communautaires et, à l’image de l’Angleterre, encourager le partage des herbages communs. Une enquête initiée par l’Administration royale dans les provinces apporta des réponses qui allaient bientôt conduire à nuancer ces certitudes.

.

- L’enquête de 1768 en Auvergne

Ceux qui, sur le terrain, avaient sous les yeux les difficultés rencontrées par les paysans étaient réservés vis à vis des idées nouvelles. Ne vivait-on pas au quotidien des crises frumentaires, des disettes et des catastrophes climatiques pourvoyeuses d’émigration ? Ce à quoi certains répondaient qu’un partage ne priverait en rien les plus démunis puisque, dépourvus de tous biens, ils n’avaient droit à rien dans les communaux (Godivel, subdélégué à Besse). Alors que le roi envisageait de « rendre aux habitants de plusieurs provinces du royaume la liberté de clore leurs héritages qui leur a été interdite par les coutumes, dans l’espérance de favoriser le pâturage des bestiaux », pour éviter toute « émotion », on décida en 1768 de réaliser une enquête conduite dans les provinces du royaume pour évaluer les avantages et inconvénients éventuels de la clôture selon les provinces. Il fallait tenir compte du pouvoir de la tradition dans les communautés rurales et prendre en considération la spécificité de chaque territoire. A l’attention de François de L’Averdy, contrôleur général à Versailles, l’intendant d’Auvergne, Jean-Baptiste de Montyon, un humaniste, allait développer un point de vue solidement argumenté par les avis de ses subdélégués implantés sur le terrain.

.

La réponse de Charles Godivel subdélégué à Besse

Issu d’une famille de juristes implantée dans les montagnes depuis des générations, le subdélégué de l’intendant à Besse, Charles Godivel, connaissait son sujet. Interrogé par l’intendant, Godivel attaque les usurpateurs qui rétrécissent le communal en défrichant illégalement : les communaux seraient bien suffisants s’ils n’étaient pas exploités par ceux qui empiètent et défrichent. Quant aux prés, la propriété incitant à mieux travailler, ils seraient bien plus productifs si chacun pouvait jouir de ses secondes herbes puisqu’ « on n’engraisse pas, on n’arrose pas, on ne cultive pas un héritage dont on ne perçoit que les premiers fruits comme un dont on jouit toute l’année ». Godivel reconnait bien que la clôture inciterait à améliorer la production, mais il tempère immédiatement cet avis d’une objection liée au morcellement : les parcelles des prés sont très petites et très enchevêtrées et la construction de murailles, fossés et haies sèches autour de ces parcelles diminuerait encore la superficie enclose. Le manque de bois serait aussi problématique, car faire des haies sèches en consommerait déraisonnablement ; la clôture ne profiterait qu’aux riches qui détiennent les plus grandes surfaces et qui, seuls, pourraient acheter le bois nécessaire ; en outre, passer d’une parcelle à l’autre serait à l’origine d’une infinité de contestations. Godivel conclut en estimant qu’il faudrait laisser le propriétaire jouir de ses secondes herbes mais en interdisant la clôture des héritages qui, estime-t-il, serait contre-productive compte tenu de la petite taille des biens des montagnards. Réservée, la réponse de Godivel n’était pas dilatoire. Elle se trouva confirmée par celle d’autres subdélégués comme celui de la subdélégation de Riom qui exprimait les mêmes réserves et objections.

.

Les réponses des intendants d’Auvergne

Pour l’intendant Montyon, bien convaincu de l’intérêt des partages, « ce n’est pas l’intérêt public qui conduit le commun des hommes [mais] l’intérêt personnel ». Cependant, après examen des réponses de ses subdélégués, Montyon considéra qu’un partage n’affecterait que les plus fragiles et pourrait contribuer à l’émigration définitive de certains. On craignait de voir se désertifier les campagnes, comme par exemple à Marcenat, sur les terres des La Rochefoucauld proches de Compains, où on se désolait en 1741 de voir le village de Marcenat déserté par ses habitants. Montyon exprima donc des réserves quant à l’imposition du partage des terres communes à l’Auvergne. Selon lui, les nouvelles théories agricoles ne favoriseraient que les riches propriétaires nobles, ecclésiastiques et bourgeois et les mieux nantis des laboureurs, alors que les pauvres, détenteurs de très peu de bêtes subiraient la mesure et on ne pourrait assurer « la subsistance des peuples ». Pour lui, un partage des communaux et la clôture des héritages défavoriseraient « le cultivateur ordinaire, le vray laboureur », ces paysans « infiniment nombreux » qui seront obligés de se défaire de la plupart de leurs bestiaux et se trouveront « réduits dans l’état de pur mercenaire qui ne fait plus rien pour luy, mais pour le riche possesseur ». La réponse de Montyon fut claire : la province perdrait plus qu’elle ne gagnerait si les changements envisagés se réalisaient. Enfin, et peut-être surtout, dans une province contrainte par les éléments à une forte émigration hivernale et parfois définitive, ne fallait-il pas qu’il restât des non privilégiés pour payer l’impôt royal ? L’argument ne pouvait qu’être entendu à Versailles. Une nouvelle enquête diligentée en 1787 auprès de l’intendant Chazerat successeur de Montyon, aboutira aux mêmes conclusions.

.

- Pragmatique, l’État laisse choisir les paroisses

L’Etat recula à cause de l’impact social et fiscal prévisible. Mais alors que l’intendant Chazerat préconisait de laisser choisir les paroisses, à Compains il ne s’agissait là que d’un répit. En 1778, Jean-Charles de Laizer manifesta l’intention de partager la Montagne de Barbesèche, terre commune des habitants du bourg.

.

.

Au bourg : le partage de la Montagne de Barbesèche (1778-1782)

.

- Une montagne ingrate

Les 276 têtes d’herbage de la Montagne de Barbesèche portaient bien leur nom : de forme irrégulière et mal irriguée d’où son nom, cette montagne était peu productive. Ce communal bosselé et anguleux comportait des terrains de qualité très inégale car peu arrosé par deux ruisseaux mal situés, l’un à l’est, l’autre à l’ouest. Cette configuration défavorable imposait de déplacer les bêtes sur de longues distances quand on voulait les abreuver. En outre, plusieurs chemins parcouraient Barbesèche dont « deux chemins considérables » qui conduisaient l’un du bourg de Compains à Brion, l’autre du bourg au hameau de Cureyre ; ces deux chemins qui se réunissaient pour conduire jusqu’au foirail de Brion étaient fréquentés du printemps jusqu’à l’automne par les hordes de bestiaux qui se rendaient aux foires. Les piétinements de ces bêtes endommageaient les herbages et rendaient le communal difficilement apte à la dépaissance des troupeaux. Cette montagne était jouie indivisément en 1778 par Jean-Charles de Laizer et les « coherbassiers » (éleveurs) du bourg.

.

- Tentative d’organisation en 1745

Quatre laboureurs étaient en procès en 1745 au baillage d’Aigueperse contre contre ceux qui refusaient de se plier à l’établissement d’un règlement de la terre indivise de Barbesèche. Un compromis fut finalement trouvé « pour éviter mil incidents qui arrivent annuellement » et mieux organiser l’économie pastorale. Avec l’objectif de préserver les pâtures du piétinement des troupeaux, les quatre laboureurs demandaient qu’une règle précise régisse l’usage de Barbesèche lors de la montaison printanière à l’estive (23 avril) et lors de la dévalade d’automne prévue à la Saint-Luc (18 octobre), jour qui marquait « le temps ordinaire de descendre les vaches ». Un règlement amiable finit par être élaboré « pour éviter la discorde et entretenir la pais dans la commune » : nul ne devrait faire monter ses bestiaux à l’estive avant le jour de la montaison ; tous les animaux devraient monter le même jour sous peine d’être déchus du droit d’entrer à Barbesèche ; un lieu précis sera délimité pour la traite des vaches et des razes devront être tracées pour disperser l’eau depuis les sources. Sachant que, comme les bonnes résolutions, les règlements étaient faits pour être enfreints, on soumit cet accord à l’agrément de l’intendant, sans doute avec l’espoir de limiter la propension que certains pourraient avoir à le transgresser.

.

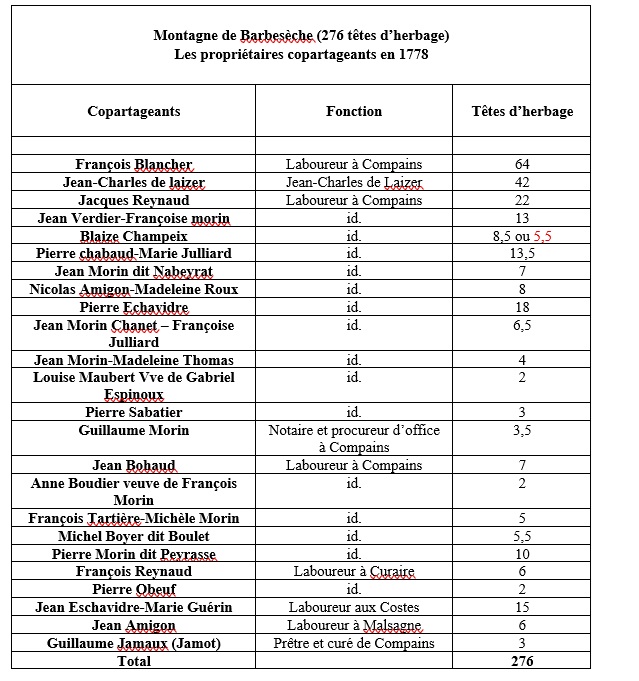

- Qui tenait quoi à Barbesèche en 1778 ?

Barbesèche était exploitée indivisément en 1778 par Jean-Charles de Laizer et une vingtaine de laboureurs, le curé et le notaire. A l’exception de Laizer qui habitait à Chidrac, les autres exploitants habitaient au bourg, à Malsagne, à Cureyre et aux Costes.

.

En 1778, Jean-Charles de Laizer détenait 42 têtes d’herbage à Barbesèche incluant, peut-on penser, le Pré Rigaud qui lui appartenait et l’ancien domaine de Malsagne « mis en montaigne » avant 1760. Seul un trio d’habitants détenait 18 têtes d’herbage ou davantage : François Blancher – issu d’une famille qui restera longtemps éminente à Compains – détenait 64 têtes, soit plus que Laizer. Ces deux seuls gros exploitants étaient suivis de loin par Jacques Reynaud (22 têtes) et Pierre Eschavidre (18 têtes). Ce sont donc quatre propriétaires qui exploitaient la majorité des têtes d’herbage (146 têtes) alors que les vingt autres, détenteurs de 2 à 15 têtes, ne bénéficiaient que de 130 têtes. Si tous sont désignés par le terme laboureur, on notera que, parmi les détenteurs d’un petit nombre de têtes d’herbage peut se glisser un commerçant ou un artisan pour qui les herbages ne représentent qu’un appoint par rapport à leur revenu principal. Ajoutons enfin qu’il était généralement admis que, pour échapper à la misère, un paysan devait détenir au moins 5 têtes ; ceux qui ne bénéficiaient pas de ce minimum étaient les « gens de labeur » sans grandes ressources, ceux qui devaient louer leurs bras ou exercer de petits métiers saisonniers.

.

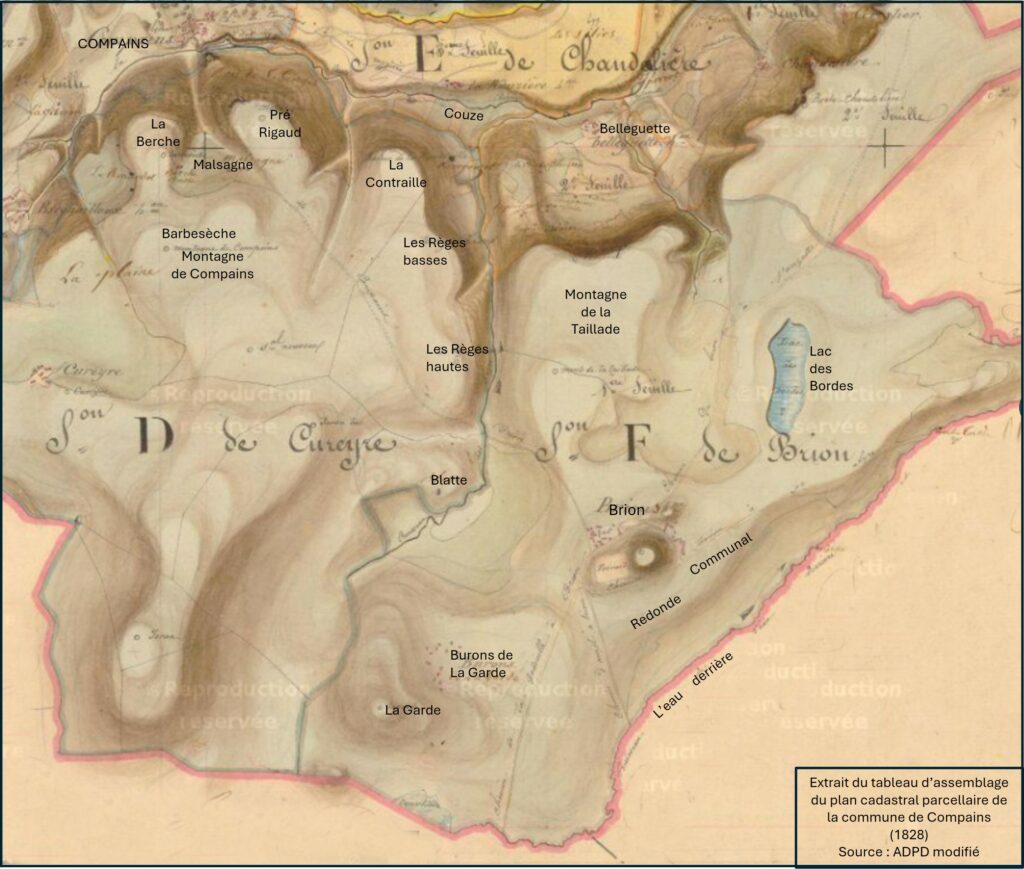

Les montagnes communes de Brion et de Compains

(ADPD, Tableau d’assemblage du cadastre de 1828)

.

- Jean-Charles de Laizer impose le partage de la Montagne de Barbesèche (1778-1782)

Dans les dernières années qui précédèrent la Révolution, Jean-Charles de Laizer décida de partager les 276 têtes d’herbage de la montagne de Barbesèche qu’il exploitait jusque là indivisément avec les habitants du bourg.

.

Un partage obligé et inégal

En 1778, Laizer, demandeur en partage, avait fait connaître aux « coherbassiers » du bourg qu’ils étaient assignés à venir partager les 276 têtes d’herbage de Barbesèche. Cette volonté seigneuriale de morceler le communal, apparemment de bon sens, masquait les desseins de Laizer qui voulait priver les paysans des meilleures terres de Barbesèche. De son point de vue, il était « de l’intérêt desdits propriétaires de diviser cette montagne afin que chacun en puisse tirer un party le plus avantageux ». Logiquement, Laizer voulait pouvoir rentabiliser au mieux la portion qu’il se faisait attribuer.

A première vue, le partage ne semblait pas désavantageux pour les paysans : Laizer ne s’emparait « que » de 42 têtes sur les 276 têtes du communal. Cependant, le territoire qu’il consentait à délaisser aux paysans était la partie la plus mal arrosée de la montagne, la plus sèche, celle dont les chemins étaient parcourus par les bovins qui « l’endommagent considérablement ». Évidemment, les ruraux tentèrent de résister et de gagner du temps avant de venir « a division et partage ». Quoique faiblement possessionné à Barbesèche, le curé Guillaume Jamot se déclara solidaire des habitants qui furent condamnés au partage après un jugement intervenu à Aigueperse le 9 janvier 1779. Il s’écoulera quatre ans avant que le lotisement de Barbesèche n’aboutisse.

.

Le partage en trois lots : un mauvais choix pour les paysans selon les experts

Trois ans ans vont encore s’écouler avant que le lotissement de Barbesèche n’aboutisse. En 1780 des experts commencent à travailler aux séparations ordonnées par le tribunal après que les paysans défendeurs aient été condamnés aux dépens. Le partage, qui s’étira jusqu’en 1782, posa un problème aux experts, déjà réservés quant à la possibilité de lotir le communal avec équité. Ils considérèrent que les paysans avaient inconsidérément accepté de lotir leur montagne sans prévoir les inconvénients qui en résulteraient à leur détriment. Compte tenu du mauvais état de la montagne l’intérêt des habitants aurait commandé qu’on ne la lotît pas. Finalement, pour limiter les inégalités entre Laizer et les ruraux, les experts obtiendront de ne diviser la montagne qu’en trois lots.

Le premier et meilleur lot, dit la Contraille, alla à Laizer qui le réclamait comme jouxtant d’un côté ses terres de Brion, de l’autre le Pré Rigaud qui lui appartenait. Pour Laizer c’était la bonne affaire : ses terres seraient bien arrosées et d’un seul tenant du Pré Rigaud à la Taillade, au pied de la Motte. En outre, il ne serait plus gêné par le passage des troupeaux. Les deux autres lots, l’un situé « de jour » (à l’est), l’autre « de nuit » (à l’ouest), furent délaissés aux habitants du bourg. Les paysans allaient devoir se partager les deux lots les plus secs et les plus piétinés. Certains allaient même être contraints de déménager leur buron s’il ne se trouvait pas dans le lot qui leur serait attribué.

Les conséquences de cette transaction furent donc, comme l’avaient annoncé les experts, largement défavorables à la communauté des habitants du bourg. Contrecoup du partage, le communal s’était rétréci et devenait surchargé de bêtes qui trouveraient moins de nourriture dans la montagne. Autre conséquence, il faudrait aux paysans diminuer leur cheptel pour s’adapter à la sécheresse des lieux et enfin s’ils vendaient leurs terres auraient perdu de la valeur.

.

- Jean-Charles de Laizer avait-il été influencé par les agronomes ?

Si Laizer fut influencé par les agronomes du temps des Lumières, aucune de nos sources ne vient pour l’heure en fournir le moindre indice. Selon le plumitif de la taille de la commune de Compains en 1790, Laizer faisait paître 80 paires de boeufs et 200 paires de vaches, soit 560 bêtes réparties à Brion, au bourg et à Chaumiane, probablement aussi sur la portion de La Meyrand et Vauzelle qui lui appartenait. On peut concevoir qu’il ait cherché à mieux rentabiliser l’exploitation de cet important cheptel. En l’état actuel de notre documentation, nous considèrerons que le partage de Barbesèche ne fut qu’une nouvelle manifestation de l’opposition récurrente entre Laizer et les paysans plus que la manifestation de l’impact des nouvelles théories économiques, faute aussi d’exemples qui montreraient que ces théories soient « descendues » dans les montagnes peu ouvertes aux innovations de la haute Couze de Compains.

.

.

La RÉVOLUTION

.

La seigneurie disparait en 1789. Les anciens biens seigneuriaux, dits dorénavant « Biens Nationaux de seconde origine » (c’est à dire d’origine noble), devront être fractionnés et vendus au bénéfice de ceux qui trouveront les moyens de les acheter, des paysans commodes et des bourgeois la plupart du temps. Malheureusement, faute d’acheteurs solvables, seule une petite partie des biens délaissés par les émigrés trouvera preneur parmi les compainteyres.

.

1789-1794 : des années décisives

.

- Les communaux appartiennent à la Nation

Après la contrainte seigneuriale s’imposent les lois républicaines et en particulier celle du 14 août 1792 qui accordait aux habitants des communes la propriété et le partage des biens communaux. Cette loi fut bientôt suivie sous la Convention par « le décret bienfaisant du 10 juin 1793 » qui énonçait que « la partie des communaux possédée ci-devant par les émigrés à quelque titre que ce soit appartiennent à la Nation ». Cette nouvelle loi annulait les dispositions de la coutume d’Auvergne et ordonnait le partage des communaux « par tête d’habitant de tout âge et de tout sexe », à condition d’être âgé de plus de 21 ans et domicilié dans la commune un an avant la promulgation de la loi du 14 août 1792. Ce nouveau droit, qui s’exerçait sans condition de sexe, devait être voté par le tiers des habitants du village. Les forains n’en étaient pas exclus puisqu’ils pouvaient être considérés domiciliés dans la commune par le biais des colons ou des fermiers qu’ils y faisaient travailler. Sans être devenu obligatoire, le partage des communaux était donc acté sans exclusion à l’égard de quiconque, si ce n’est que le propriétaire non habitant n’avait plus aucun droit sur les montagnes communes. Les pauvres avaient – disait-on – « pressé » l’exécution de cette loi qui fit surgir on s’en doute des oppositions car cet aboutissement de discussions menées depuis des décennies soulevait des controverses : les plus prospères voulaient toujours que le partage fût fait à raison des têtes d’herbage que chacun avait joui jusqu’ici, alors que les plus démunis soutenaient qu’on devait n’avoir aucun égard quant à la manière dont on avait joui précédemment.

.

- La situation se complique

Les choses s’embrouillèrent totalement quand les Biens Nationaux furent vendus précipitamment par la Nation en 1793, pour certains en séparant les prés et les têtes d’herbage, contrairement aux usages coutumiers précédents. Des têtes, jusque-là toujours jouies indivisément, firent l’objet de plusieurs mutations par suite de vente ou d’expropriations forcées. Alors que le droit aux têtes d’herbage de la montagne commune devait être basé sur la quantité de prés possédée par chacun des « communistes », après l’émigration de Laizer les 144 têtes d’herbage qu’il détenait furent vendues par lots de 5 à 18 têtes sans aucun droit aux prés.

.

Les Montagnes de Brion (1789)

.

- Les confinations

Les brionnais jouissaient de communaux considérables qui couvraient 574 têtes d’herbage, soit environ 506 hectares. Les propriétés des habitants étaient confinées par leurs communaux. Le village était situé au centre d’un vaste tènement de terres communes, connu en 1789 sous de multiples dénominations : Blatte, La Montagne de la Garde dite plus tard Fond Pirou, la Taillade, la Contraille. L’ensemble était confiné à l’est par les communaux de La Mayrand, au midi par le ruisseau dit « L’eau derrière » qui bordait la Montagne de la Noue basse à Saint-Alyre-ès-Montagne ; au nord on trouvait la Montagne de la Taillade qui appartenait à laizer et enfin à l’ouest par la montagne du Joran qui, en 1789, appartenaient aux citoyens Duclozel et Courbeyre de Marcenat.

.

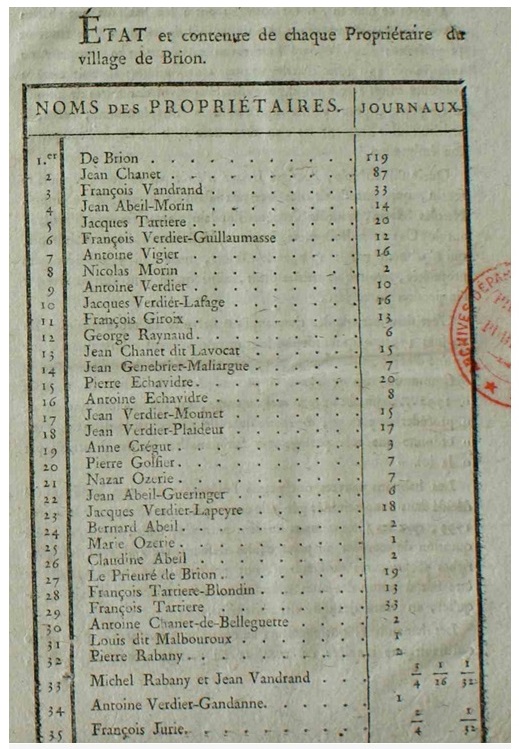

- Qui tenait quoi à Brion en 1789

Les communaux jouis en indivision pour partie en montagnes, pour partie en terres labourables étaient régis par la coutume d’Auvergne qui « vouloit que le nombre de bestiaux qu’on pouvoit introduire dans les pâturages communs dépendit de la quantité de fourrage qu’on recueilloit dans la même justice, soit comme propriétaire, soit comme fermier », nous dit un texte de 1794. On voit combien l’exploitation du bétail était corsetée puisqu’on ne pouvait faire pacager dans les pâturages communs plus de bestiaux qu’on en avait hiverné de ses foins et pailles.

Sur les 574 têtes d’herbage communs, Jean-Charles de Laizer était propriétaire de 119 journaux qu’il affermait à divers habitants, sans compter les 25 autres têtes dont s’était emparé son aïeul en 1722 pour l’établissement des foires de Brion mais aussi pour « veiller à l’exécution du règlement ». A la veille de son émigration, Laizer tenait donc 144 têtes d’herbage dans le seul village de Brion. A cette date, les ovins semblent avoir disparu de son cheptel contrairement à l’important troupeau détenu par son aïeul au XVIIe siècle.

Nombre de journaux détenus par chaque propriétaire de Brion en 1789 (ADPD)

Selon Lacroze en 1840, le journal équivalait à Compains à 900 toises (34 ares 19 centiares ou 3419 m2). C’était l’étendue de terre qu’un attelage pouvait généralement labourer en un jour.

.

Seuls cinq cultivateurs possédaient 20 journaux de prés ou davantage. Après Laizer, le brionnais le mieux loti, Jean Chanet disposait de 87 têtes d’herbage, suivi de loin par François Vendrand (37 têtes) et François Tartière (33 têtes). Alors que la chapelle de Brion était désaffectée depuis des années, bien loti, le prieur non résident de jouissait des revenus de 18 têtes. Les autres brionnais se partageaient le reste. Le tiers des habitants de Brion, onze chefs de famille et leur maisonnée ne possédaient que trois têtes ou moins. Pour certains, il pouvait s’agir d’artisans ou de commerçants qui tenaient quelques têtes pour un petit revenu d’appoint car, en 1794, seul Julien Reynaud, sa femme et ses six enfants sont signalés comme indigents à Brion.

.

- Tentative de partage (1789)

Après le lotissement de Barbesèche, l’initiative du partage semble venir cette fois des paysans eux-mêmes, l’idée ayant dû infuser dans les esprits. Le 28 mai 1789, Hardy, géomètre au Valbeleix, était choisi par les habitants de Brion pour fixer le nombre de têtes d’herbage que chacun pourrait amender dans le commun et montagne jusque-là jouis en indivision avec Laizer. Lors du partage, l’expert décida que chaque propriétaire d’un journal de pré aurait droit à une tête d’herbage dans le communal. Jean-Charles de Laizer, propriétaire de 119 journaux de prés, eut droit à 119 têtes d’herbage de communaux. Si on y ajoute les 25 têtes d’herbage de la Motte, du foirail et du Lac des Bordes on arrive aux 144 têtes qu’on lui reconnaissait à la survenue de la Révolution.

.

.

Nouvelle tentative de partage à Brion (1794)

.

Après la Révolution, tout avait explosé : des morceaux de communaux avaient été vendus par l’administration révolutionnaire comme Biens Nationaux sans les têtes d’herbage y afférentes et inversement. On ne s’y retrouvait plus.

.

- Les brionnais votent pour le partage

Un procès-verbal signé établi par la municipalité de Compains et signé par Amigon le 4 août 1793 montrait que plus du tiers des habitants de Brion avait voté pour le partage des communaux, un partage qu’on déclarait alors « irrévocablement décidé ». Les règlements antérieurement en vigueur ne pouvaient plus empêcher le fractionnement des communaux qu’on avait antérieurement « jouis indivisément pour partie en montagnes pour partie en terres labourables » sur lesquels « chacun pouvoit aller travailler la portion de terrein qui venoit d’être récoltée par un autre ; il suffisoit de la marquer le premier, pour avoir le droit de la cultiver et de la jouir pendant l’année ».

Un jugement rendu à Issoire le 14 messidor an II (2 juillet 1794) fut notifié à un agent national du district de Besse « connu pour son zèle et son patriotisme ». On y ordonnait de délibérer des modalités du partage dans « l’intérêt des pauvres habitants de Brion… et pour l’intérêt public ». On y menaçait de dénoncer à la Convention ces réfractaires qui, « par « de perfides insinuations », chercheraient à s’y opposer. La menace, chacun s’en doutait, pouvait conduire les récalcitrants à un sort funeste. Pour les révolutionnaires, les communaux avaient enfin cessé d’être « la propriété chérie des ci-devant seigneurs et des gros propriétaires ». Il semblerait que ces déclarations en soient restées au stade de vœu pieux et qu’il ne fut pas donné suite à cette tentative de partage.

.

- Mésentente avec l’Administration révolutionnaire

Des brionnais, le 14 prairial an II (23 mai 1794), avaient formé opposition à toute adjudication des 144 têtes d’herbage communaux de Laizer en arguant de leur droit à la propriété de ces têtes. Cependant, pour les administrateurs du département, les 25 hectares du communal que s’était arrogés Laizer « appartenaient à la Nation ». Déception pour les brionnais, leur demande fut repoussée, faute par eux de pouvoir fournir des titres de propriété. En 1806, Jean Chanet et François Vendrand, les deux gros propriétaires de Brion, pétitionnaient une fois encore pour que cessent les usurpations et faire condamner les défricheurs de terres communes à une amende. Vint 1804 le Code civil qui voulut protéger la propriété communale : « les biens communaux sont ceux à la propriété et au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis » y lit-on. Les municipalités furent autorisées à affermer les terres restées invendues. Le Conseil d’État décida en 1807 que le partage des biens communaux devait être fait en fonction du nombre de feux par village. La même année, les habitants de La Meyrand, commune voisine de Compains où Laizer avait eu des possessions, demandaient le partage de leurs communaux qu’ils exploitaient conjointement avec les habitants de Chandelière, ce qui fut autorisé par le Conseil d’Etat. La question ne sera remise à l’ordre du jour qu’en 1879 et finalisée au début du XXe siècle.

.

- Des paysans imprévoyants et désargentés

Après le vote de la loi du 28 août 1792, la communauté des habitants de Brion aurait pu former une action en délaissement de la Motte, du Lac des Bordes et du foirail contre leur propriétaire, l’émigré Jean-Charles de Laizer. Manquant alors de clairvoyance, ils ne l’avaient pas fait. On verra que ce désintérêt facilitera la récupération de ces biens par Maurice de Laizer.

L’achat par des paysans des biens du ci-devant seigneur de Brion ne fut pas toujours une réussite. L’argent manquait et seuls les paysans les plus commodes et les hommes de loi réussirent à s’approprier quelques-unes des terres mises en vente après la Révolution. La stratégie d’association elle-même n’était pas forcément efficace. Certains associés qui s’étaient empressés d’acheter ne purent réunir les fonds. Les 25 têtes d’herbage dont s’était emparées François de Laizer en 1722 furent considérées comme biens d’émigré et adjugées le 25 messidor an II (13 juillet 1794) à trois compainteyres François Tartière de la ferme de Chaumiane, Antoine Boyer du bourg et Ligier Minet, aubergiste à Besse. En dépit de leur association, les trois cultivateurs ne purent réunir les fonds et furent déchus du bénéfice de la vente. Les terres se retrouvèrent entre les mains des Domaines jusqu’au vote de la loi de 1814 qui rendait aux émigrés les biens invendus. Un arrêté préfectoral du 30 avril 1824 les remit en possession de Maurice de Laizer. François Tartière fut condamné à restituer les jouissances et dut payer de lourdes amendes à l’Administration des Domaines. Il dut vendre à son fils ses biens de Chaumiane moyennant 20 000 francs et son autre domaine de Brion moyennant la même somme.

.

Connivence de certains habitants avec les Laizer

.

Emigrés ou non, les Laizer qui ne restaient pas inactifs s’organisaient pour faire acheter par des prête-noms certains Biens Nationaux mis en vente. Les opinions divergeaient en 1808 à Brion. Les optimistes, sans se lasser, continuaient d’espérer récupérer les 144 têtes d’herbages du ci-devant seigneur, alors que les autres qui prévoyaient un retour, sinon probable du moins possible des émigrés, manœuvraient dans le but de leur rendre un jour une partie de leurs biens, espérant que dans ce cas, on les leur affermerait ensuite.

Lors de la vente des Biens Nationaux, certains achetèrent pour le compte de Louise d’Espinchal veuve en 1806 de Jean-Charles de Laizer et de ce fait, devenue usufruitière des terres de Brion. Jean Chanet acheta, par exemple, 43 têtes d’herbage dans la montagne qui furent revendues le 18 octobre 1827 par acte sous seing privé à Georges Onslow, un ami britannique de Maurice de Laizer le petit-fils de Jean-Charles. Onslow revendit ensuite ces herbages le 25 janvier 1830 à Laizer qui s’empressa de les affermer à Chanet. De son côté, le charpentier Jean Morin agissait dans le même sens.

.

.

APRÈS la RÉVOLUTION : le RETOUR des LAIZER à COMPAINS (premier quart du XIXe siècle)

.

Début de reprise en main par les Laizer des terres restées invendues

.

- Jean-Charles de Laizer attaque la commune de Compains (18051806)

Alors que s’installe l’Empire napoléonien, les nobles commencent à relever la tête et cherchent à recouvrer leurs anciens biens restés invendus. Avec l’objectif de récupérer une petite parra (prairie) de la contenue d’environ six perches que les paysans avaient réunie aux communaux depuis treize ans, le ci-devant seigneur de Compains avait déposé devant le tribunal d’Issoire une plainte visant à faire condamner pour ces faits Guillaume Morin, maire de la commune et notaire. Outre la restitution des jouissances, Laizer réclamait que, possession ne valant pas titre, Guillaume Morin soit condamné aux dépens. Après l’échec d’une tentative de conciliation, Morin le 13 frimaire an 14 (4 décembre 1805) fut condamné à faire restituer la parra à Laizer, à rembourser les jouissances et à payer les dépens. La sentence fut communiquée à Morin le 3 mars 1806, un mois avant le trépas de Jean-charles de Laizer, le six avril suivant. Passée la Révolution, on en était revenu sous l’Empire à l’ancienne conflictualité rurale qui avait jalonné les siècles précédents.

.

- Louise d’Espinchal passagèrement usufruitière à Brion (1806-1809)

Après le décès de Jean-Charles, sa veuve Louise d’Espinchal, conformément aux prescriptions de son contrat de mariage, était devenue usufruitière de ce qu’il restait de terres anciennement seigneuriales à Brion. On notera que sur le cadastre de 1828, plusieurs parcelles à Brion (n°128 à 130, 132 à 134, 138, 139) sont nommées « le pré de Madame », une dénomination dont on ne sait si elle fut associée à Louise de Miremont, dame de Brion de 1734 à 1753, ou à Louise d’Espinchal, éphémère propriétaire à Brion de 1806 à son décès en 1809.

.

- Félix de Laizer administre les restes des anciens biens seigneuriaux à Brion (1808-1818)

Après le décès de son frère Louis-Gilbert en 1808 et de sa mère en 1809, c’est le fils cadet de Jean-Charles, Joseph-Félix de Laizer, propriétaire demeurant place de Jaude à Clermont-Ferrand, qu’on voit agir à Compains en tant qu’héritier pour moitié des biens de sa mère. Félix affermera en particulier les prés et cabanes du foirail entre 1809 et 1817 jusqu’au retour en France de son neveu Maurice de Laizer et de sa nièce Alexandrine. Les bénéficiaires seront notamment à Brion Antoine Verdier et Morin le maréchal-ferrant et à Compains Ligier Tartière et un autre Morin, le charpentier du village.

En 1818, Félix remettra à ses neveu et nièce l’administration de sa part de l’héritage venu sa mère Louise d’Espinchal en attendant le partage en deux lots de la succession. Le 8 octobre 1818, Alexandrine commençait les rachats de terres et achetait 20 têtes d’herbage précédemment acquises par Chanonat le 25 messidor an II dans la Montagne de Chaumiane. Pendant ce temps, les paysans de Chaumiane qui n’avaient pas oublié leurs pratiques communautaires, tentaient de s’organiser.

.

A Chaumiane – Organisation et partage de la Montagne de Cachebroche et du communal (1805)

En 1805, un besoin d’organisation s’était fait jour à Chaumiane après la surexploitation de la montagne commune de Cachebroche. Pendant la période révolutionnaire, les 186 têtes d’herbage de la Montagne de Cachebroche avaient dû supporter une exploitation excessive qui avait atteint une trentaine de bêtes. Il fut décidé de réduire la surcharge de la montagne pendant un temps limité en laissant pâturer une vache et son bourret sur deux têtes d’herbage au lieu d’une, mais durant trois ans seulement. Les communaux ne furent pas oubliés. Une convention intervint entre les habitants qui se mirent d’accord pour un usage plus égalitaire du communal : chacun pourrait dorénavant jouir de trois journaux de terrain et ceux qui possédaient davantage devraient abandonner leur surplus pour faire la part des autres. L’idée du partage avait fait son chemin.

.

A Brion, partages amiables de la montagne (1813, 1819)

.

- De vastes montagnes jouies en indivision

La partie indivise des herbages de Brion couvrait 506 hectares 90 ares. L’ouest du village de Brion qui nous occupera plus particulièrement ici était occupé par trois montagnes fort vastes selon les experts qui les avaient mesurées : la Montagne de la Garde-Font Pirou (130 têtes), celle de la Redonde (100 têtes) et celle de Blatte (54 têtes). Ces trois montagnes, jouies indivisément depuis longtemps, couvraient 284 têtes d’herbage qui pouvaient nourrir 366 bêtes, une tête pouvant nourrir une vache et son veau. Dans la contenance de ce tènement étaient comprises la Motte (12 ha 6 ares), le foirail (2 ha 95 ares) et le lac des Bordes (10 ha 90 ares), soit 25 têtes propriétés exclusives des Laizer depuis 1722 et François de Laizer.

A Brion, de 1793 à 1819, toute la partie en nature de montagne avait été jouie en commun. On présumait en 1866 que chaque propriétaire avait pris à l’exploitation une part proportionnelle à l’étendue de ses prés, eut égard toutefois aux acquisitions de têtes d’herbages sans prés ou de prés sans têtes d’herbage consécutives à la Révolution, on l’a vu précédemment.

- Le partage de 1813

Claude Bap et Hardy, experts géomètres, procédèrent en 1813 au « partage des biens et bois communaux des habitants de Brion ». On ne sait rien pour l’heure de ce partage si ce n’est qu’il se passa sans doute bien, du moins les premiers temps, puisque Bap déclarait en 1815 que « chacun jouissait actuellement du lot qui lui a été assigné ».

.

- Le partage de 1819

Lors de son retour d’émigration, Maurice de Laizer avait commencé dès 1817 à acquérir des têtes d’herbage dans la montagne et les avait ensuite affermées. Quelques cultivateurs de Brion se souvenaient en 1866 qu’il avait été fait en 1819, sans acte notarié, un « partage a l’amiable de la montagne » située au nord du bourg. Il s’agissait de la montagne de la Taillade et des herbages situés à l’est du village. A la suite de ce partage les terres avaient été mises en culture ou converties en prés, ce qu’on distingue sur le cadastre de 1828. Ce partage fut critiqué par certains qui crurent avoir été lésés. On fit alors appel à un expert et l’ouest de la Montagne de Brion composé des montagnes de la garde- Fond Pirou, Blatte et la Redonde resta en indivision. Au dire des experts en 1866, Maurice de Laizer semble être resté étranger à ce partage dont nous n’avons pas retrouvé de trace.

.

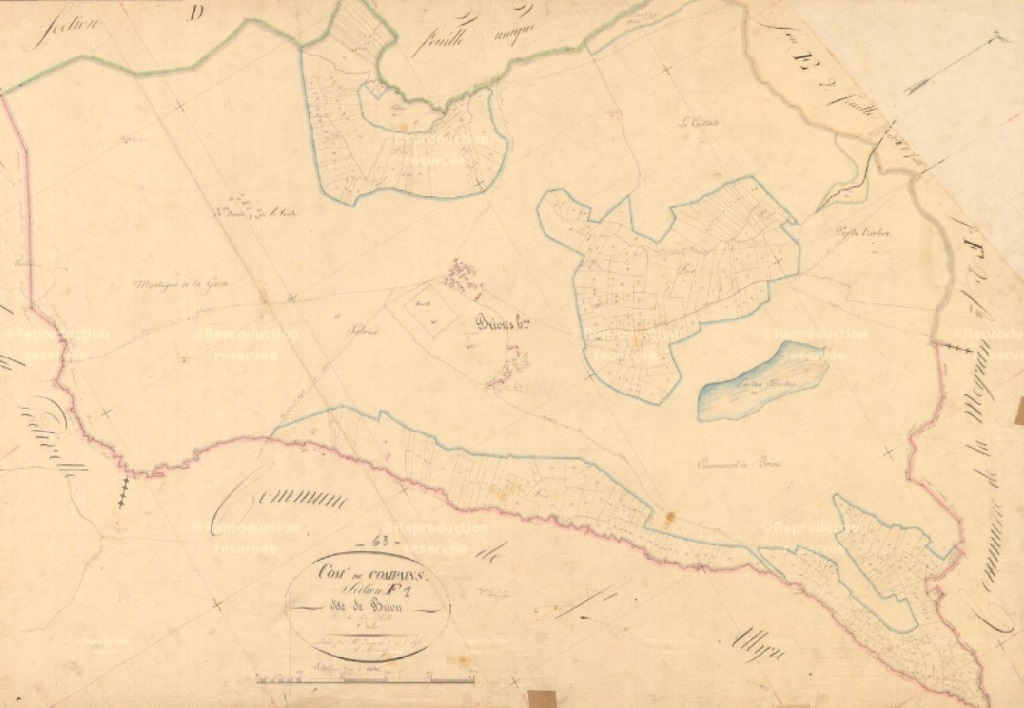

Compains – Plan cadastral section F de Brion 1ère feuille (1828)

Compains – Plan cadastral section F de Brion 1ère feuille (1828)

.

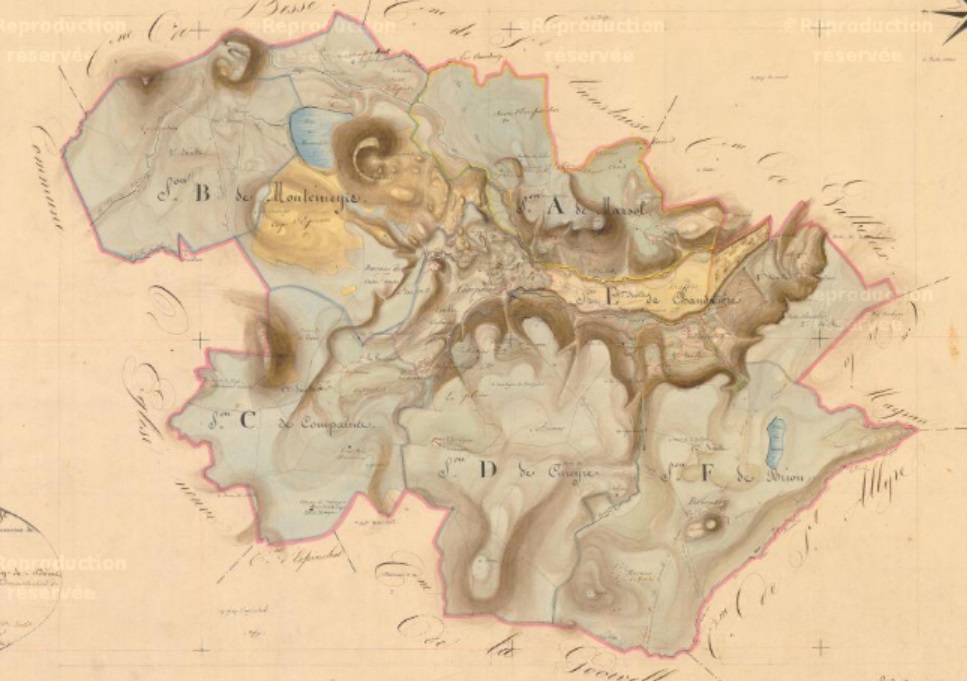

L’établissement du cadastre (1828)

Après une loi napoléonienne du 15 septembre 1807 qui ordonnait la confection d’un cadastre général de la France, on établit en 1828 le cadastre de Compains. Alors qu’il entamait des dizaines de procès contre les habitants pour obtenir la restitution des Biens Nationaux non encore été liquidés, Maurice de Laizer était réputé avoir surveillé les travaux des géomètres qui établissaient le cadastre, sans doute pour s’assurer que ses intérêts ne seraient pas lésés. Telle est du moins l’opinion de l’homme d’affaires de madame Anne-Marie-Hippolite Rodde de Vernière, veuve d’Henri de Coiffier, grande propriétaire dans la partie ouest de la commune de Compains. Proches du Montcineyre, les terres d’Anne de Coiffier étaient voisines de celle de Maurice de Laizer que l’homme d’affaire décrit comme quelqu’un « qui se faisait craindre ». La suite montrera qu’il ne s’était pas trompé.

.

Compains – Tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune

Source : Archives départementales du Puy-de-Dôme 54 fi 325

Le cadastre montre un parcellaire faussement éparpillé, en fait bien organisé avec des champs dont la forme s’est adaptée au relief.

Maurice de Laizer découvre Compains vers 1814 et poursuit en justice les compainteyres (1820-1855)

.

- Premiers achats de Maurice de Laizer

Vers 1814, c’est le retour en France de Maurice de Laizer, qualifié colonel d’état-major, un grade récupéré en Russie quand il intriguait contre la France. C’est aussi le retour en force de l’ancienne aristocratie, avide de rentrer en possession de la portion de ses biens restée invendue. Dès 1817, Maurice rachète des têtes d’herbage et plusieurs parcelles de prés vendus avec leurs droits à la jouissance de la montagne. Il les baille à ferme immédiatement aux vendeurs par bail emphytéotique pour 50 années ou 29 années consécutives, selon les cas.

.

- Quarante ans de procès

Jusqu’à sa mort en 1855, Laizer multipliera avec opiniâtreté les procès contre les habitants de Compains. Son but est de récupérer les lieux où ses parents avaient eu des possessions avant la Révolution et qui, faute d’acheteurs solvables, n’avaient pu être vendues comme Biens Nationaux.

En 1818 Laizer rachète à plusieurs paysans de Brion 69 têtes d’herbage qu’il leur rend immédiatement sous forme de bail emphytéotique. Simultanément, par exploit du 12 février 1829, Maurice comme l’avait fait son père, attaque le maire de Compains pour, à travers l’élu municipal, atteindre les habitants de Brion. Son objectif est de faire cesser le bail passé par son ancêtre le 22 septembre 1722 et reconduit depuis afin d’être remis en possession de la Motte, du foirail et du lac des Bordes, vendus nationalement le 25 messidor an II après l’émigration de Jean-Charles son grand-père.

Le jugement de 1830

Le tribunal rend sa sentence le 2 février 1830. Pour pouvoir rentrer en possession de la Motte, du foirail et du lac, Maurice de Laizer est contraint par le tribunal d’abandonner les 25 têtes d’herbage confisquées à son profit en 1722 par son ancêtre François de Laizer. Maurice détient en 1830 8 hectares à Compains, 7 hectares à Cureyre et 91 hectares à Brion auxquels il faut ajouter les 98 hectares de bois au Montcineyre. Selon le géomètre mandataire de Maurice, celui-ci considérait que la montagne était jouie d’une façon abusive par les habitants de Brion qui tracassaient les fermiers au point que son patron avait du mal à en trouver et ce, en dépit de la bienveillance qu’il montrait à leur égard. Une antienne déjà entendue.

Poursuite des procès

En 1830 l’instance en partage lancée par Laizer va s’éterniser à cause des mesures dilatoires des cultivateurs, déterminés à ne pas céder sans résister. Un long et coûteux parcours juridique s’engage alors devant les tribunaux. En 1840, Maurice fait une nouvelle fois assigner les brionnais en reprise de l’instance en partage, avec l’espoir de parvenir enfin au lotissement de la montagne. Sans succès. En 1853 le tribunal, perdu entre les acceptions communaux et montagnes, n’avait toujours pas statué sur la demande en partage « des communaux du lieu dit de Brion, ou plutôt des montagnes indivises entre divers héritiers de Brion ». Après la mort de Maurice de Laizer en 1855, les brionnais ne sont pas au bout de leurs peines et le parcours du combattant juridique se poursuit avec ses héritiers.

.

Les héritiers de Maurice de Laizer assignent les compainteyres

La veuve de Maurice, Jeanne-Rosalie Durant de Juvisy assigne en 1856 tous les propriétaires de la montagne de Brion, soit environ 93 personnes dont certaines habitent Montgreleix, Condat, La Mayrand, Saint-Alyre-ès-Montagne et Anzat. Pour éviter le morcellement des biens de Laizer, les copartageants acceptent qu’on prenne de préférence la portion convoitée par les Laizer soit dans la partie qui jouxte le Lac des Bordes, soit près de la Motte et du foirail. La demande en partage s’éternisait encore en 1863, soulevant toujours l’opposition de la petite centaine de chefs de famille possessionnée à Brion. Les héritiers Laizer s’impatientent alors et leurs exigences explosent. Stéphane, Casimir, Marie Stéphanie et la veuve de Maurice, Jeanne-Rosalie Durant portent leurs prétentions à 194 têtes d’herbage. Leur demande sera rejetée par le tribunal selon un rappel des faits exposé en 1911 dans les minutes du greffe du tribunal d’Issoire.

.

- Le partage de la Montagne de Brion ordonné par le tribunal (1864)

Les Laizer et les habitants étaient toujours copropriétaires de la Montagne de Brion. Comme demandé par les Laizer depuis 1830, le tribunal d’Issoire ordonne le 7 juin 1864 le partage de la Montagne de Brion. Il sera attribué à chacun des ayants droit le bien correspondant à ce qu’il amende. A Brion, on est désunis. Agissant dans leur intérêt commun, une soixantaine de paysans de Brion-Haut et Brion-Bas s’associent en 1865 pour former une société civile chargée du soutien du projet de partage dans le but d’éviter toute vente aux enchères.

L’avis des experts sur le partage (1866)

Les experts géomètres de la ville d’Issoire, mettent en garde les habitants en 1866 contre une vente de la montagne. Selon eux, les habitants devaient absolument éviter la licitation de la Montagne de Brion, située à deux pas de leurs habitations. Tous avaient intérêt, et surtout les plus démunis, à ce que les droits de chacun soient équitablement et définitivement réglés. Après avoir cantonné les Laizer, les habitants devaient rester dans l’indivision en observant un règlement qui sauvegarderait les intérêts des moins riches.

Le jugement (1868)

Statuant le 15 décembre 1868, les juges décident qu’en raison de sa qualité et de son étendue, la Montagne de Brion contenait 625 têtes d’herbage (506 ha) et que « chaque quantité de pré ou étendue de 34 ares 19 centiares, superficie de l’ancien journal, donnerait droit à une tête dans la montagne ». Suivant l’opinion des experts, le tribunal jugea injustifiées les prétentions des Laizer qui durent rabattre leurs exigences et se contenter des 67 têtes qu’ils réclamaient à l’origine, soit les 67/625e de la montagne, environ 54 hectares. Les 558/625e restants allèrent aux paysans de Brion.

.

- Nouvelle attaque des héritiers Laizer (1871)

Survient en 1871 une nouvelle assignation des héritiers Laizer. Pourtant, tous les brionnais – à trois exceptions près – s’étaient montrés conciliants à l’égard des héritiers en consentant à ce que « le lot qui serait fait à la famille de Laizer soit pris du côté attenant au foirail de Brion et à la Montagne de la Redonde… ainsi qu’en jouissait déjà la famille Laizer depuis 1870 ». Cette concession qui abandonnait à nouveau aux Laizer les terres les mieux arrosées fit naître de nouvelles contestations.

Le jugement (1874)

Un nouveau rapport des géomètres (Vacher, Maffre, Bardel) en mars 1873 régla les contestations et fut purement et simplement homologué par le tribunal d’Issoire le 22 avril 1874. Les héritiers Laizer furent mis en possession de leur lot, le Creux de Blatte qui couvrait les 67/625e de la montagne, soit (54 hectares 34 ares). Le tribunal statuait en figeant leur lot qui ne pourrait être ni augmenté, ni diminué. Les 558/625e restants furent partagés en deux lots entre ceux qui purent justifier y avoir droit, soit une centaine d’habitants nommément désignés.

.

- Les biens de la famille Laizer à Compains en 1875

Après la mort le 24 août 1874 de Rosalie Durant de Juvisy veuve de Maurice, un partage fut fait en 1875 entre ses enfants. Les propriétés des Laizer à Compains furent alors estimées 146 365 francs, ce qui représentait moins de 10% de l’héritage total (1 624 181 francs) de Maurice de Laizer. En 1881, la cote de la contribution de Gabriel-casimir de Laizer en faisait le plus gros contribuable de la deuxième section de Compains, celle de Brion.

.

- Le facteur de Besse mandataire de Casimir de Laizer (1876)

Propriétaire habitant Clermont-Ferrand, Casimir avait besoin de mandataires sur place pour recouvrer le montant de ses fermes ou des ventes qu’il réalisait à Compains. L’un de ces mandataires était en décembre 1876 Guillaume Rigaud, facteur rural à Besse, qu’il avait constitué son « mandataire général et spécial avec pouvoir de recouvrer les sommes qui lui sont dues dans le canton de Besse…pour prix des ventes…intérêts et autres ». Les responsabilités qui lui sont données auraient pu relever d’un juriste, en particulier celles qui consistaient à « exercer toutes actions, poursuites et diligences nécessaires, citer et comparaître devant les juges et tribunaux, se concilier, traiter, transiger, si non obtenir jugements, les faire mettre à exécution par toutes les voies de droit ou immobilières… ». En 1876, Casimir avait commencé à vendre des portions de ses biens à Brion, par exemple à Antoine Chabaud-Golfier, propriétaire à Brion à qui il avait vendu des prés « aux dépendances de Brion ». Ces ventes se poursuivront jusqu’au début du XXe siècle.

Casimir de Laizer laissait à sa mort en 1909 une veuve et quatre filles qui conservèrent quelques années encore leurs terres de Brion où elles restaient propriétaires en indivision de 70 hectares d’une montagne désignée dans l’acte de vente sous le nom de Montagne du foirail de Brion. Elle incluait la Motte, le foirail et ses cabanes et des têtes d’herbage dans la Montagne de la Redonde dont on verra que l’essentiel sera partagé en 1911 en quatre lots.

.

François Chabaud et Marie Echavidre achètent les dernières terres des Laizer : une histoire s’achève, une autre commence (1921-1925)

Propriétaires-cultivateurs à Brion-Haut, François Chabaud et Marie Echavidre achetèrent la Montagne de Brion le 5 septembre 1921 moyennant 42 000 francs (n° 185 à 187 bis du cadastre de 1828). La vente incluait la Motte, le foirail, les cabanes et les herbages de la Redonde. Ils payèrent comptant 5000 francs aux Laizer et finalisèrent leur achat en novembre 1921, soit deux mois plus tard. L’acte de vente s’accompagne d’une curieuse mise en garde : les acheteurs devront s’entendre « à leurs risques et périls » avec tous les cabaniers du foirail…

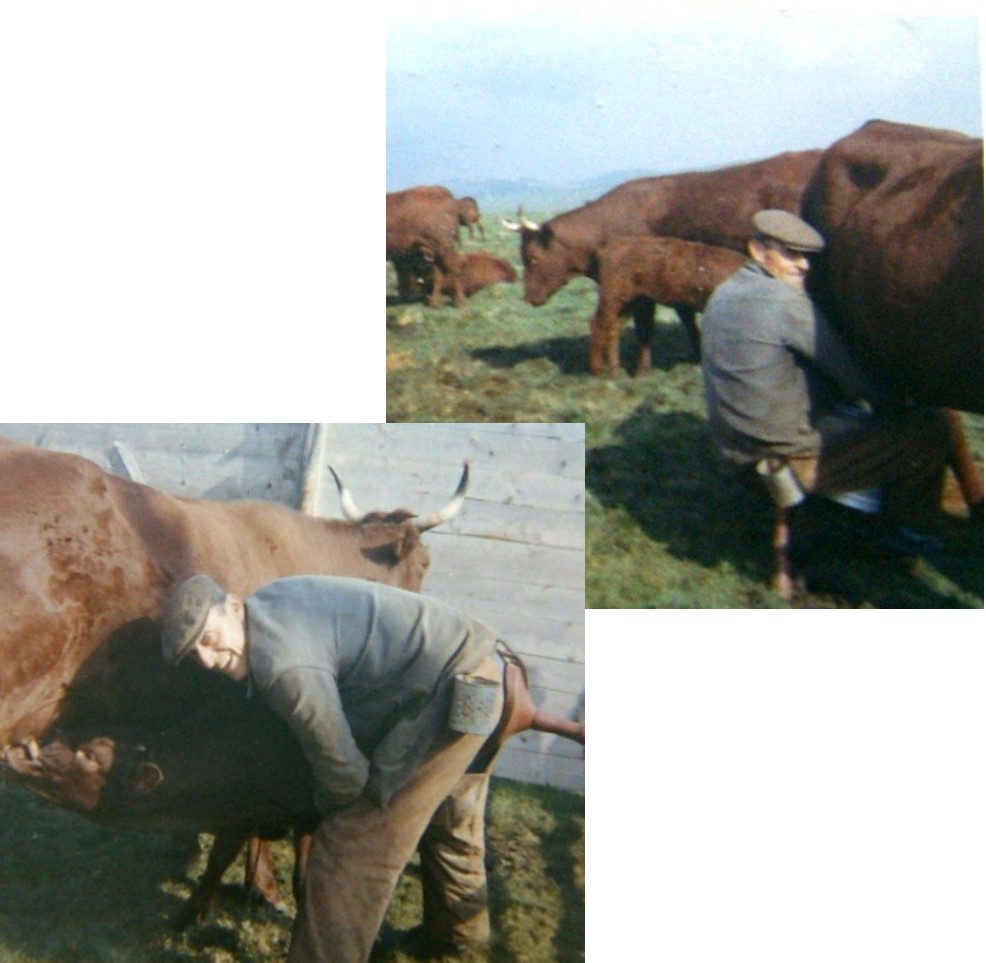

François Chabaud sur ses terres de Brion

François Chabaud sur ses terres de Brion

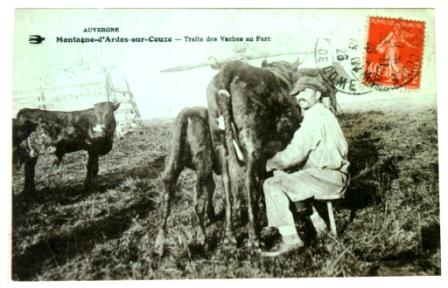

Contrairement à ce qu’indique par erreur cette carte postale il s’agit ci-dessus de la Montagne de Brion et non de la Montagne d’Ardes

.

En 1825, les mandataires de la veuve de Casimir de Laizer donnèrent quittance à François Chabaud et Marie Echavidre « pour solde du prix de la montagne du foirail de Brion que mes enfants et moi-même avons vendus ». Une nouvelle aventure commençait.

Une nouvelle génération de Chabaud à Brion

.

.

AUTRES PARTAGES A BRION – XIXe – XXe siècles

.

La CONTRAILLE

Jean-Charles de Laizer possédait sur la Montagne de la Contraille un domaine qui figurera parmi les biens confisqués à la Révolution. Restée invendue comme Bien National, la Contraille était en 1824 en partie affermée par la commune. Par exploit du 18 juin 1824 Maurice de Laizer et sa sœur Alexandrine firent une demande en partage dirigée contre plusieurs compainteyres en particulier des membres de la famille Echavidre, Antoine Boyer, Simon Reynaud et quelques autres cultivateurs de Compains qui avaient affermé la Contraille le 5 prairial an II (3 juin 1794). Ce partage n’était toujours pas réalisé en 1831.

.

La MONTAGNE des REGES

Le partage de la Montagne des Règes semble avoir été un cas rare à Compains puisqu’il serait intervenu sans recours à la justice ! Les Règes couvraient 104 hectares indivis entre une douzaine de propriétaires du bourg. En 1832, les paysans décidèrent de diviser les Règes à l’amiable, chacun suivant son amendement. Les plus gros propriétaires, François Blancher et son fils Antoine, y amendaient pour 30 têtes d’herbage, les autres y détenaient en moyenne six têtes. Les experts qui se livrèrent au partage s’astreignirent à ce que les lots attribués à une même famille fussent attenants et à ce que « chacun puisse abreuver ses bestiaux aux fontaines ». En 1865, les Règes appartiennent toujours à divers propriétaires de Compains et d’Egliseneuve-d’Entraigues.

.

Le « CREUX de BLATTE »

Située près des sources qui alimentent le ruisseau des Règes, la montagne dite « le creux de Blatte » appartenait au seigneur avant la Révolution. Antoine Echavidre, Jacques Verdier père, François Genébrier et Antoine Verdier avaient loué Blatte et la Montagne de la Taillade à Jean-Charles de Laizer avant la Révolution pour un montant de 2200 livres auquel Laizer avait fait ajouter 600 livres « d’épingles » (don ajouté au prix d’un marché). En 1793, la volonté du district de mettre Blatte en amodiation souleva les protestations des paysans. En 1865 cette montagne appartenait à des forains, les époux Lenègre d’Egliseneuve-d’Entraigues où Louis Lenègre, époux de Clémence Minet exerçait la profession d’expert géomètre.

.

Les MONTAGNES de la GARDE-FOND-PIROU et la REDONDE – PARTAGE et VENTE

- Des partages tardifs

La Garde et la Redonde présentaient un point commun : leur partage final n’interviendra au début du XXe siècle, suite à la demande d’Auguste Verdier, un habitant de Brion-Haut. Propriétaire de 28/145e de la Montagne de la Garde-Fond-Pirou, soit peu ou prou 28 têtes d’herbage, Verdier détenait également à Brion 21/109e de la Montagne de la Redonde voisine de la Garde. L’importance des possessions de Verdier faisait qu’il exerçait une domination indéniable sur ses voisins dont certains, petits paysans, se demandaient comment ils allaient nourrir leurs animaux après le partage qu’il était en droit de leur imposer, seul contre tous.

.

- Un demandeur unique suffit à imposer le partage

La loi imposait le partage si l’un des propriétaires indivisaires l’exigeait. Les experts qui examinèrent les Montagnes de Brion en 1911 en vue d’effectuer leur partage, rappelaient que « l’usage en commune était beaucoup en pratique autrefois dans les grandes montagnes lorsque, en particulier, les intéressés ne pouvaient réunir le nombre d’animaux nécessaire. Mais actuellement il est démontré que lorsque la jouissance en commun est exercée par plusieurs individus, elle entraine des abus qui en rendent l’exploitation ruineuse ou impossible pour certains ». D’évidence l’occupation des montagnes pouvait connaître des hauts et des bas en fonction de la conjoncture économique et des épizooties. En tout état de cause, qu’il s’agisse de la Garde ou de la Redonde, pour Auguste Verdier, il était devenu impératif d’appliquer la loi qui permettait d’en finir avec les pacages indivis.

.

- La Montagne de la Garde-Fond-Pirou

A l’ouest de la Motte de Brion, à 1239 mètres d’altitude, au lieu aujourd’hui nommé Fond-Pirou sur la carte IGN (Monts du Cézalier 2534 OT) sont signalées des ruines. Fond-Pirou correspond aux lieux-dits anciennement la Garde et burons de la Garde (n°171 à 185 du cadastre section F). La Montagne de la Garde offrait une bonne visibilité sur la Motte et les approches du château de Brion et on a déjà vu qu’à Compains comme partout en Auvergne, nombreux sont les lieux d’observation défensive. On peut en conjecturer que se tint là au Moyen Âge une tour de guet dont les ruines auraient pu servir à construire une partie des 14 burons dits de la Garde que le cadastre de 1828 montre, égaillés près du Puy de la Garde. Ces évocations toponymiques du passé médiéval de Compains disparaissent malheureusement progressivement des cartes actuelles. On observera en outre que le toponyme Fond-Pirou n’apparait ni sur le cadastre de 1828, ni sur la matrice de Brion établie en 1830. En l’état actuel de notre documentation, la dénomination Fond-Pirou semble s’être installée au fil du XIXe siècle, peut-être parce qu’on aurait voulu se libérer d’un souvenir évoquant l’ancienne féodalité. On estimait en 1794 que la Montagne de la Garde couvrait le tiers des Montagnes de Brion, soit une superficie de 145 ou 154 têtes d’herbage selon des sources variables. Cette même année, il était rappelé que la Garde était une montagne à part car sa jouissance paisible était réglée depuis plus de cent ans par un règlement qui semble-t-il y était respecté et qui stipulait que chacun n’y introduirait qu’un nombre de têtes déterminé.

Les propriétaires de la Garde

Madame de Laizer, propriétaire à la Garde, y sous-traitait en 1863 l’exploitation de ses terres à la famille Raynaud dont elle recevait cinq francs annuellement pour la jouissance de chaque tête d’herbage. La Garde-Fond-Pirou était encore jouie indivisément en 1908 par 35 familles de cultivateurs ou de commerçants qui vivaient à Compains ou dans les communes de la région – La Tour, Egliseneuve d’Entraigues, Saint-Alyre, Chambon, Ronzières, Besse ou Mozac. On retrouve certains autres qui avaient choisi l’émigration dans le nord de la France. La diaspora brionnaise s’étendait en particulier dans la Marne et la Seine-et-Marne, marquant une prédilection pour la profession de « peaussiers » (Joseph Champeix époux Verdier à Châlons-sur-Marne), Jean Chabaud à Montévrain, Antoine Chabaud à Crécy-en-Brie) ou même « coupeur de poils de lapins ou lièvres ». Un autre Chabaud, époux Admirat, était télégraphiste à Rouen où il demeurait. On notera enfin que les cinq héritiers d’Alfred Pipet notaire à Besse et un temps maire de cette commune, figuraient aussi au nombre des propriétaires de la Garde.

Demande en partage d’Auguste Verdier

Il s’avéra que « toute tentative amiable n’ayant pu aboutir » – certains refusant même de fournir au tribunal les documents nécessaires – Auguste Verdier poursuivant son projet voulut sortir de l’indivision, comme l’y autorisait l’article 815 du Code civil. Il assigna les opposants au partage pour que, s’il était rendu impossible par l’attitude des habitants, la licitation soit ordonnée. En dépit de ceux qui prétendaient – sans pouvoir le démontrer – qu’un partage amiable avait été réalisé, la demande de Verdier après avoir trainé plusieurs années, fut jugée fondée par le tribunal d’Issoire qui ordonna le 28 octobre 1908 le fractionnement de la Garde-Fond-Pirou. Le jugement fut signifié en 1909 aux intéressés. Des experts géomètres furent chargés en 1910 de dire si les 154 têtes d’herbage de la montagne (108 hectares) pouvaient être commodément partagées ou s’il fallait envisager une mise aux enchères publiques. Considérant le partage impossible, les experts estimèrent Fond-Pirou 35 000 francs et imposèrent la vente sur licitation en trois lots.

La licitation des lots (1911)

L’adjudication des trois lots de 35, 37 et 34 hectares dut décidée par le tribunal le 24 avril 1911. Les lots furent bornés puis mis en vente au prix de 5000 francs l’un. Lors de la vente aux enchères publiques Auguste Verdier acheta un lot et Jean Vallon-Bartayre, propriétaire et minotier demeurant à Pralong dans la commune de Rentières, se rendit adjudicataire des deux autres lots. Quatre burons en état se trouvaient sur le premier lot, dont l’un appartenait à Auguste Verdier. Les autres burons étaient, déjà à cette époque, réduits à l’état de chezal (ruine). Les experts proposèrent qu’ils soient enlevés par leur propriétaire lors du partage et ce dans un délai d’un an. Passé ce délai, ils seraient déchus de leurs droits. Il semble qu’un reliquat d’herbages ait subsisté qui alla aux habitants. Signalons pour finir que le dernier buron de la Garde brûla il y a quelques années.

.

- Partage et vente de la Montagne de la Redonde

Localisation et confinations

Au sud du village de Brion, la Montagne de la Redonde (n°185, section F du cadastre) faisait elle aussi partie du vaste tènement connu sous le nom de Montagne de Brion. Contrairement à la Montagne de la Garde, on ne peut voir dans le toponyme Redonde aucune évocation du lointain passé de Brion, mais plutôt l’expression de sa configuration. La Redonde comprenait 100 têtes d’herbage (89 hectares 34 ares) selon les experts. Elle était confinée au nord par la Motte et le foirail, propriétés des Laizer, au sud par le ruisseau dit L’Eau derrière qui la séparait des communaux de Jassy, à l’ouest par ce même ruisseau, les montagnes de la Noue Basse et la Montagne de la Garde.

Auguste Verdier demande le partage de la Redonde

Comme il l’avait fait à Fond-Pirou, Auguste Verdier demanda le partage de la Redonde dont il possédait les 21/109e. Seul à demander le partage face à dix-huit cultivateurs majoritairement brionnais, mais aussi de Vauzelle et des Chirouze dans la commune de Saint-Anastaise, Verdier avait la loi pour lui. Après un jugement du tribunal du 17 juin 1908, Champeix, expert géomètre demeurant à Saint-Anastaise fut commis pour établir un rapport sur le partage qu’il rendit en 1911. La plupart des informations qui suivent sont tirées de ce rapport.

L’état des lieux en 1911

Bien que la Redonde ait bénéficié d’avantages importants, l’état des lieux établi par Champeix fut mitigé. La Redonde était avantageusement pourvue d’abreuvoirs (sources) pour les bestiaux et bien desservie par le chemin de Brion à Allanche qui la traversait d’est en ouest. En outre, pendant longtemps elle n’avait pâti d’aucun abus de jouissance puisqu’il fut établi qu’avant 1874, date du cantonnement des Laizer à la Redonde, sur les 100 têtes d’herbage de cette montagne, seules 97 têtes étaient exploitées. Ensuite, les charges de la Redonde augmentèrent postérieurement à ce cantonnement suite à une permutation réalisée dans l’intérêt des exploitants de la montagne de Blatte. La négligence des ayants droit avait conduit à la disparition d’une raze, quant aux quatre burons de pierre sèche de la Redonde, deux étaient encore couverts à paille en 1908 mais des deux autres ne subsistaient que des murs et ils n’avaient plus pour valeur que celle des matériaux.

Le partage en quatre lots

Selon l’expert, le partage ne pouvait se faire commodément en raison de la configuration de la Redonde qui ne permettait pas de la diviser en autant de lots que d’ayants droit. Par contre, en raison de l’emplacement des abreuvoirs, des irrigations et des passages, la Redonde se prêtait parfaitement au lotissement. La solution préconisée par les experts comme étant la plus profitable aux copartageants fut donc la licitation en quatre lots d’une vingtaine d’hectares chacun pouvant contenir vingt à trente têtes de bétail. La présence de quatre sources faciliterait ce découpage et permettrait de sauvegarder au mieux les intérêts des cultivateurs. Cette solution recueillit l’assentiment de presque tous les intéressés et en 1911 des bornes furent plantées.

Dans l’angle sud-est de la Redonde, le premier lot comprit 24 hectares. Il comptait une source qui faisait abreuvoir commun avec le deuxième lot et servait également à l’irrigation de la montagne. Ces abreuvoirs devaient impérativement être entretenus pour rester opérationnels, aussi prévit-on de sanctionner ceux qu refuseraient de les entretenir. Les fautifs seraient condamnés à rembourser la moitié des frais engagés pour l’entretien. On accédait au deuxième lot en suivant le chemin qui conduisait à Allanche. Limité par le ruisseau L’Eau derrière, il comptait 22 hectares. Enfin, le troisième et le quatrième lot se trouvaient dans l’angle nord-est de la montagne, l’un tenant 24 hectares, l’autre 21 hectares. Pour prévenir d’éventuelles frictions, les experts proposèrent au tribunal de décider que deux burons ruinés qui se trouvaient là seraient enlevés par leur propriétaire dans un délai d’un an. Passé ce délai, ils appartiendraient au propriétaire du lot. Chaque lot fut mis en vente aux enchères publiques au prix de 3500 francs l’un.

.

Au bourg : vers le partage final de la Montagne de Barbesèche (1913-1925)

.

- Localisation

La Montagne de Barbesèche couvrait en 1913 cent soixante hectares. Elle était confinée au nord par le Pré Rigaud et les prés de Malsagne, à l’ouest par le pré du Cougny qui appartenait à cette date aux Pipet de Besse, au sud par les biens de Minet de Mazoires et au Levant par les bois de Brion (Bois de Bouteix).

.

- Des copartageants inégalement intéressés par le partage

François Echavidre était propriétaire de 13/165e de la Montagne de Barbesèche, soit treize têtes d’herbage. Demandeur en partage, il fait assigner en 1912 les 64 ayants droit qui exploitent avec lui cette montagne et qui refusent ce partage. Une partie sont cultivateurs, d’autres, qui ont migré dans une autre province se désintéressent du partage. L’un d’eux est instituteur en Algérie, alors que les enfants d’Antoine Boyer, Jean et Antoine ont migré en Picardie vingt ans plus tôt. La réussite de leur installation en Picardie fait qu’ils se désintéressent du partage et n’ont constitué aucun avoué. Le tribunal leur donnera encore défaut le 7 janvier 1925.

.

- De jugements en jugements

Le partage de Barbesèche intervint après un jugement du 7 mai 1914 qui homologuait le rapport de l’expert. Passée la guerre, les immeubles indivis furent licités au tribunal les 16 juillet et 20 août 1920. En exécution de ce jugement, Barbesèche fut morcelée et vendue en six lots pour la somme de 245 040 francs. L’état liquidatif établi par le notaire le 20 février 1923 détermina les attributions de chacun des ayants droit. Des protestations s’élevèrent sans doute car un nouveau jugement du 23 février 1923 commettait un nouvel expert pour visiter la « montagne litigieuse » et voir comment la partager commodément ou voir si, au contraire, il fallait vendre aux enchères judiciaires ce bien indivis pour former des lots et en répartir le prix entre coindivisaires. Finalement, à l’audience publique du 7 janvier 1925 le tribunal rejeta les critiques des uns et des autres et après avoir donné acte au notaire pour le travail réalisé afin de fixer les droits et amendements des partie sur de justes bases, il homologua purement et simplement l’état liquidatif dressé le 20 février 1923.

.

Que penser de ce qui précède ?

.

On pourrait concevoir que la vaste étendue des terres communes disponibles à Compains ait pu jouer comme un facteur d’apaisement des tensions, chacun pouvant trouver son compte au sein de la mer d’herbage qui couvrait la paroisse. Pourtant, il n’en fut rien et les montagnes communes furent à d’innombrables reprises des lieux de cohabitation difficile où se heurtèrent les intérêts divergents des paysans et des seigneurs, des « anciens » et des « modernes », mais aussi des paysans entre eux.